空城の計

「空城の計」とは名前の通り、

城の城門を開け放ち、何かしらの罠があると相手に思わせる計略になります。

ただ当たり前ではありますが、相手に「空城の計」だと見破られたりすれば、

敵を招き入れてしまう危険な計略でもあります。

一言で言ってしまえば、諸刃の剣のような計略です。

この計略は、お互いの心理戦の上で成り立っている計略なので、

仕掛ける相手を間違ってしまうと、大変な事になってしまうことは覚えておく必要があるでしょう。

三国志演義での諸葛亮の「空城の計」

横山光輝三国志(52巻168P)より画像引用

「空城の計」として有名なのは、

間違いなく諸葛亮の第一次北伐の撤退戦の際に見せた場面でしょう。

街亭で敗北した諸葛亮は、各地の戦場から将兵の撤退を命じていた際に、

諸葛亮が少数で守っていた城に、大軍を率いた司馬懿が迫ってきたというものです。

この際に諸葛亮の周りの者達は大慌てし、

急いで撤退するように諸葛亮に話しかけたわけですが、

ここで諸葛亮が行った計略こそが「空城の計」でした。

ちなみに諸葛亮が空城の計を仕掛けようとした推察は次のようなものでした。

| 司馬懿は街亭で馬謖を破り、勢いそのままで進軍してきている。

それなのにこちらにはたったの少数しか兵がいない状態である。 だからといって今から急いで逃げたとしても敵の捕虜となるだけであろう。 |

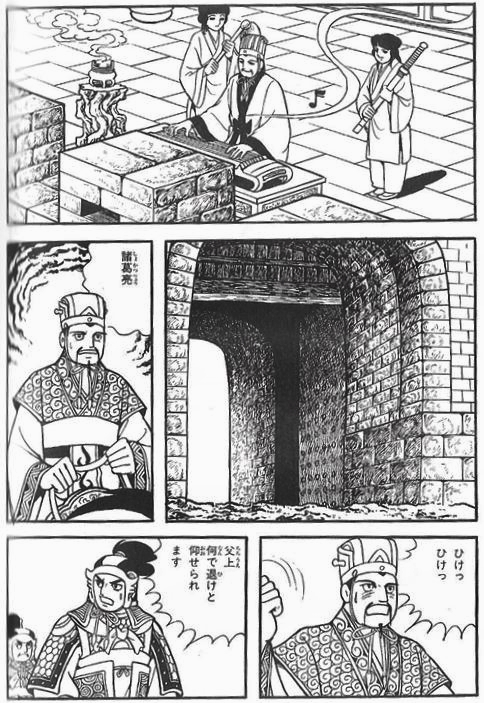

そして諸葛亮の指示のもとに急いで城内を掃き清め、城門を開け放ちます。

また城にいる兵士を全て隠し、

諸葛亮自身は司馬懿からよく見えるであろう楼台にのぼって、

そこで琴を奏でて待ち受けたのでした。

そしてその光景を見た司馬懿は、

「孔明は普段から危険な事をしない人間である。

そして今城を開け放っているのは罠がある証拠であろう。」

と戦わずして撤退したわけです。

そして諸葛亮は一兵の損害もなく、撤退することに成功したという話になります。

先にも述べましたが、

これは相手が知恵者であった司馬懿だったからこその計略でもあったのです。

別の言い方をすると、司馬懿専用の計略みたいなものです。

「普段から慎重である自分が、意味もなく危険な行為をするはずはない」

と思いこませる事に期待したわけで、一か八かの作戦でもあったわけです。

そしてこれは三国志演義に記載されている話でになりますが、

結論から言ってしまうと架空の話になります。

何故なら第一次北伐時に司馬懿は宛城に在籍しており、孟達討伐の方で活躍しているからです。

街亭の戦いで馬謖を破ったのは、あくまで魏の五大将軍の一人であった張郃です。

ただ三国志演義の宿命のライバルである諸葛亮と司馬懿、

その二人の最初の戦いの場面として、この「空城の計」の話が盛り込まれた感じですね。

実は正史にも記載が残る諸葛亮の「空城の計」

| 司馬懿率いる魏軍が直前まで迫ってきていた際に、

諸葛亮は城門を開け放つように命令します。

そしてかがり火をたき、門前に水をまかせ、諸葛亮は城の上で琴を奏でます。

諸葛亮からしてみれば、 「城に飛び込めば罠にはまるぞ」と司馬懿に思わせたかったのです。

その結果ですが、司馬懿は諸葛亮の策にひっかかり、司馬懿は城を攻撃することなく退却しています。 |

諸葛亮と司馬懿のこの話ですが、上の方で三国志演義の創作だと書きましたが、

実は諸葛亮の「空城の計」は、正史「三国志」にも登場している話でもあります。

正確には「蜀志」諸葛亮伝に加えられた裴松之注「蜀記」の逸話ではあるので、

陳寿が著した三国志の原文の内容ではないのは補足しておきます。

そしてそこに書かれてある逸話は、郭沖と司馬駿の会話の内容になりますね。

郭沖は諸葛亮の凄い点を五つに分けて論じているわけですが、

その一つが「空城の計」の話になります。

この郭沖の話が三国志演義にも採用された形です。

ちなみに三国志に注釈を加えた裴松之は郭沖の言っている事に対して、

徹底的に否定する考えを述べています。

そして三国志演義では当たり前のように琴を奏でていた孔明ですが、

そういったことまでは郭沖の話には出てこないので、三国志演義で更に着色されたのでしょうね。

実際に行われた可能性の高い「空城の計」

横山光輝三国志(39巻110P)より画像引用

諸葛亮の「空城の計」は、架空の話である可能性が高いものですが、

三国志の時代に「空城の計」を実際に使った可能性のある人物が他にいます。

一人目は蜀の五虎将軍の一人である趙雲、

二人目は元劉表・劉琮の臣下で、

曹操に仕えてからは長らく江夏を守り抜いた文聘になります。

三国志の記録を探る上で、

最初に行われたのは趙雲の「空城の計」だと思われます。

「子龍は一身これすべて胆なり」

と劉備から絶賛された戦いのイメージの方が強いかもしれませんが・・・

また文聘は江夏城を守っていた際に、

孫権自ら五万の兵で攻め込んできた石陽の戦いの話になります。

これら二つの「空城の計」については、

以下の記事で詳細に書いていますので、興味がある方はそちらからご覧ください。

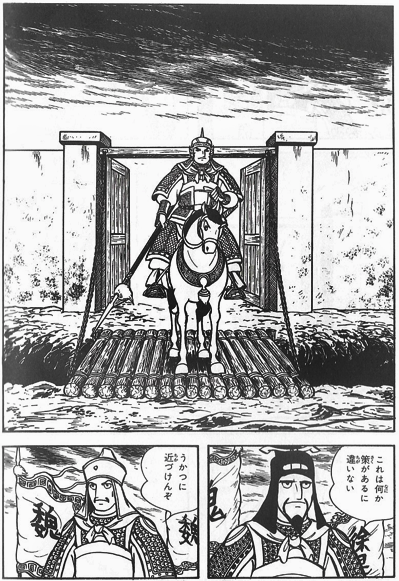

日本でも行われた徳川家康の「空城の計」

TENKAFUBU信長(8巻112)より画像引用

三国時代だけでなく、日本の戦国時代でも、

「空城の計」が実際に使用された戦いがありました。

それは1573年に、徳川家康と武田信玄が激突した三方ヶ原の戦いですね。

家康はこの戦いで信玄に敗れて浜松城に逃げるわけですが、

この時に門を開け放って、かがり火をガンガンと炊いたといいます。

その様子を見て不審に思った武田勢の山県昌景・馬場信春は、

浜松城攻撃をためらってしまいます。

そして家康は結果的に運にも恵まれ、

三方ヶ原から丁度撤退してきた徳川勢と城内兵で挟み撃ちにして、

なんとか敵を撃退することに成功したという逸話ですね。

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)