五斗米道(ごとべいどう)とは?

「五斗米道」とは、

三国時代に漢中で広まっていた宗教で、

「五斗米道=張魯」でイメージされてる人も多いかと思います。

五斗米道の名前の由来は、

信者に五斗(五百合)の米を寄進させたことに由来しています。

「五斗米道」では、

呪術的な儀式による病気の治癒であったり、

流民や旅人に対して、

無償で食料を提供する施設を設けていたりしていました。

そして悪事を働いた者達でも、

「三度目までは許してもらえる」

という寛容な宗教でもありました。

ただ許されるのはあくまで三度目までであり、

四度目の罪を犯した者は許されることはなかったのです。

ならば四度の罪を犯した者が処刑されてしまうのかと言えば、

「軽労働を課せられる」のみだったといいます。

そういうことから三度目まで故意に悪事を働く者もいたでしょうけれど、

こういう考えであった五斗米道は、漢中を中心に民衆に広く受け入れられ、

「一大宗教勢力」として君臨していく事となったのです。

五斗米道の教祖は誰?

張魯の祖父である張陵を始祖とする説もありますが、

「実際は張脩(張修)に由来するものだ」ということが、

魚豢の「典略(魏略)」に残っています。

ちなみに「典略」の中にある魏王朝についての部分のみが独立し、

それが後に「魏略」と一般的に呼ばれるようになったものになりますね。

もともと張魯の祖父である張陵は、

巴郡で五斗米道とはまた違った、

道教の一種とされる宗教の布教活動をしていたようです。

それを引きついだ二代目が張衡、三代目が張魯になります。

また巴郡には「張脩の五斗米道」が

勢力を拡大してきており、

184年の頃の巴郡では、

「張脩の五斗米道」と「張魯の道教宗教」の二つが混在していたようです。

同じ「張」姓で、どちらも似たような宗教ですので、

結構混合しやすいのですが、そういった状況が広がっていました。

ただどちらも宗教組織を束ねていた長であったことから

密かにライバル関係にあった事は想像ができるかと思います。

そこにつけこんだが益州牧であった劉焉であり、

張脩を「別部司馬」に、

張魯を「督義司馬」に任じて手なずける事に成功しています。

こららの事から「五斗米道」の始祖は、

張魯の祖父である張陵ではなく、張脩だと考えてよいかと思います。

張魯が張脩を殺害して「五斗米道」を引き継ぐ

張脩と張魯の二人は、

劉焉の野心に利用されるのですが、

劉焉は漢中へと支配権を広げるべく、

漢中侵攻を命じたのでした。

当時の漢中太守であったのは蘇固でしたが、

張脩と張魯の軍勢によって攻め滅ぼされてしまいます。

その後に蘇固に縁がある者達と張脩の間で、

泥沼の争いが繰り広げられるわけですが、

最終的に張脩が勝利しています。

しかしここで張魯が野心を抱き、張脩を殺害して、

その軍勢を奪い取ってしまうのでした。

この際に張魯の宗教組織より、

信者が既に多かった張脩の宗教組織であった、

「五斗米道」の名前を引き継いでいます。

別の言い方をすれば、「単純に奪い取った」ということになります。

そして張魯の祖父である張陵を「初代教祖」、

張魯の父親である張衡を「二代目教祖」とし、

「三代目教祖」を張魯としたのでした。

そして張脩の母体を引き継いだ張魯の「五斗米道」は、

乱れた世の中で更に民衆に支持をされ、

大規模な宗教団体へと成長していく事となります。

その後に劉焉が亡くなり、息子の劉璋が地盤を引き継ぐと、

張魯は独立の動きを見せていく事となります。

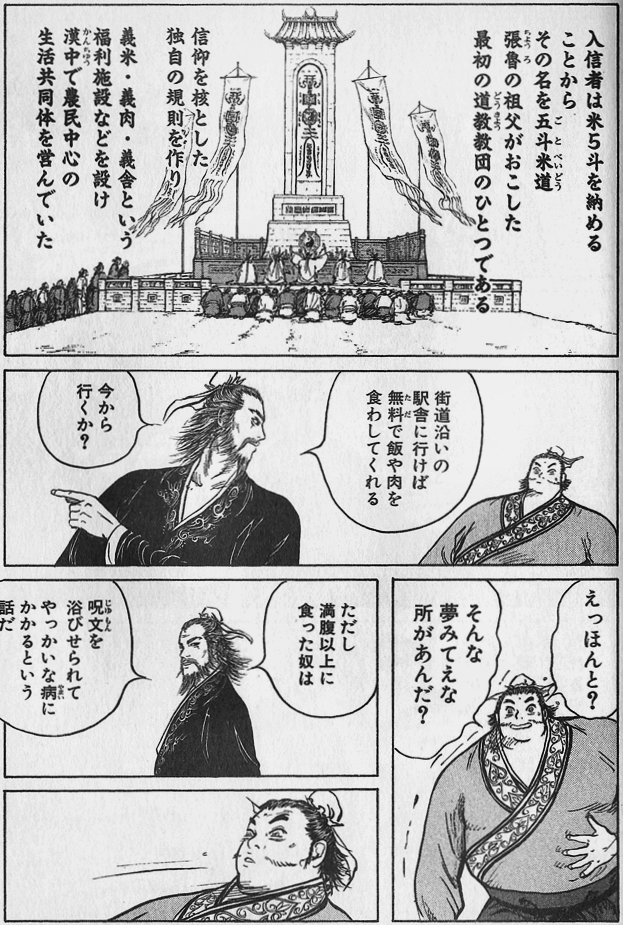

蒼天航路で描かれた「五斗米道」

蒼天航路(30巻105P)より画像引用

三国志「正史」寄りで記載されている蒼天航路では、

張魯の祖父が始祖であるように記載されています。

ただ陳寿の「三国志」以外の文献を見ても、

「張脩を始祖とする五斗米道を

張魯が奪って吸収した」と見る方が自然だと思います。

三国志の注釈者としても知られる裴松之は、

「張脩は張魯の父親である張衡の事である」と補足しています。

ちなみに間違えている理由は「単純に記載ミス」だとしていますが、

一般的に裴松之の注釈に対して、

否定的な意見が多いのが実情でもありますね。

実際に張脩が劉焉から「別部司馬」に任じられている点であったり、

漢中侵攻にしても張魯の祖父である張陵を、

「五斗米道」を始祖とするのは無理があるだろうとは思います。

ただ張魯をきっかけとして、

五斗米道は大きく花開いていったのは事実ですし、

張魯が曹操に降ってからも、

魏の中で「五斗米道」の精神は民衆の中で引き継がれていく事となります。

そしてその精神は「隋」と「唐」の時代へと引き継がれていき、

宋の時代にかけて隆盛を極めていく事となるのでした。

ちなみにではありますが、

「五斗米道」の流れを継ぐ宗教が現在にまで引き継がれており、

それが現在の「正一教」だと言われています。

の十万本の矢の逸話は本当にあったもの?-1-100x100.jpg)