黄蓋(公覆)

黄蓋は零陵郡泉陵県の出身であり、郡の役人となり、孝廉に推挙されます。

ちなみに裴松之注「呉書」には、黄蓋は南陽太守であった黄子廉の後裔にあたり、

祖父の代に零陵郡に移り住んだことが書かれています。

また若かりし頃に父親を亡くした黄蓋は、貧しく苦労するものの、

常に高い志をもって勉学に励んていたことも記録として残されています。

黄蓋は公府(三公の役所)から招かれるものの、それに応じることはありませんでした。

189年に孫堅軍の義兵として加わると、

山賊討伐・董卓討伐といった戦いに参加して手柄をあげていきます。

孫堅が黄祖との戦いの中で戦死すると孫策に仕え、

孫策が殺害されると孫権に仕える事となります。

黄蓋は自ら先頭に立って各地の反乱平定に成功し、

結果として石城県・春穀県・尋陽県など九つの県に赴任して長官を歴任するなど、

孫呉にとって欠かせない人材の一人となっていったのでした。

丹陽都尉に任じられると、強者をおさえて弱者を救うような統治を心がけた事により、

山越の者達までもが心服するに至ります。

黄蓋は威厳ある風貌をしており、部下への気遣いも忘れなかった為に、

皆先を競って戦ったと言われています。

赤壁の戦いで火攻めを提案

曹操が荊州の劉琮を降して南下してくると、孫権軍と激突することとなります。

この時に黄蓋は都督であった周瑜に火攻めを提案し、

この作戦が赤壁での決定打となって勝利を収めた事により武鋒中郎将に任じられます。

武陵蛮が反乱を起こした際には、

黄蓋が武陵太守に任じられ、討伐と統治を任されています。

黄蓋には五百人の兵しかいなかったにも関わらず、数百人を斬り捨てます。

残りの者達は自らの集落へと逃げ去るも、反乱の首謀者を誅殺し、残りの者達は許します。

これによって武陵蛮の反乱は収束に至ったのでした。

他にも春から夏にかけて起こった他の反乱も全て平定し、

遠くは益州の勢力圏にあった巴・醴・由・誕などの部族の有力者らさえも、

誼を通じてくるようになったといいます。

そして孫家三代に仕えて、呉に欠かせない人材の一人であった黄蓋でしたが、

病気には勝てずに没しています。

ちなみに没した時期は伝えられていませんが、

215年より前である事は、他の資料からも確認できますね。

黄蓋の死は、孫権をはじめ多くの者達に惜しまれたといいます。

「呉書(裴松之注)」には次のように残されています。

| 又图画盖形,四时祠祭

黄蓋の肖像画を描いて、春夏秋冬の季節ごとにお祭りが開かれた。 |

赤壁での裏話(死にかけた逸話)

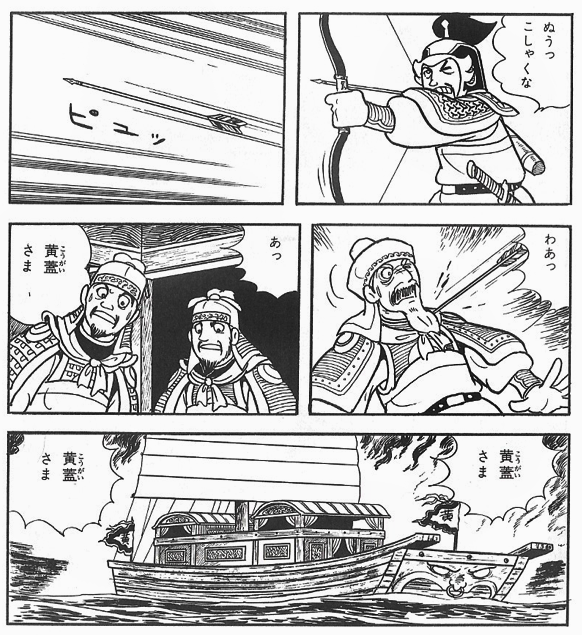

横山光輝三国志(26巻103P)より画像引用

ちなみにこの赤壁での戦いの中で、

黄蓋が寒さのあまりに死にかけた逸話が裴松之が注釈を加えた「呉書」に残されています。

| 赤壁之役、蓋爲流矢所中、時寒墮水、爲吳軍人所得、不知其蓋也、置廁牀中。

蓋自彊以一聲呼韓當、當聞之、曰「此公覆聲也」向之垂涕、解易其衣、遂以得生。 |

赤壁の戦いの中で、黄蓋は流れ矢に当たって川の中へと落ちてしまいます。

黄蓋は呉側の兵士に救い出されるものの、

救い出した者達はその人物が黄蓋だと気づくことはなかったのです。

まだ戦いの最中であった事からも、その兵士らは厠(厠牀)に黄蓋を避難させると、

そのまま置き去りにされ、放置されることとなります。

ちなみにここでいう厠(厠牀)は、

人目につかない河岸にある物陰のような場所だったと解釈します。

よく使われるトイレではないと考える方が自然ですからね。

命の危機が迫っていた黄蓋でしたが、顔なじみであった韓当の姿を発見すると、

気力を振り絞って一声したことで、韓当はその声を聴いて「公覆殿の声だ!」と気づいたのでした。

そして黄蓋のもとへと駆け寄った韓当は、

黄蓋の濡れた衣服を取り換えてあげたことで、黄蓋は救い出されたのでした。

そんな黄蓋ですが、三国志演義では苦肉の計を周瑜に提案することで、

また龐統による連環の計と組み合わせることで、最終的に火計で大勝利を得ています。

-100x100.png)