「魏志倭人伝」には、

難升米らは、魏皇帝(曹叡)に、

奴隷十人(男性の奴隷四人&女性の奴隷六人)と班布(綿布)二匹二丈を献上し、

※一匹=四丈=約9.2mなので、二匹二丈は約23m。

魏皇帝(曹叡)はこれに喜んで、

倭の女王に「親魏倭王」の称号と金印紫綬を与えたと書かれています。

しかしその裏側には、司馬懿の思惑が垣間見れるのです。

今回はそのあたりを推察していこうと思います。

目次

司馬懿が遼東半島の公孫淵を討伐して浮かんだ思惑

遼東半島で独立勢力を維持していた公孫淵は、

魏と呉の二重外交の末に「燕王」を名乗り、魏に対して反乱を起こしました。

この反乱を討伐すべく、曹叡は司馬懿に命じて鎮圧に向かわせます。

司馬懿はその期待に応えて、公孫淵をあっさりと討伐。

https://daisuki-sangokushi.com/2020/02/24/%e4%ba%8c%e8%82%a1%e5%a4%96%e4%ba%a4%e3%81%ae%e5%85%88%e3%81%ab%e3%80%81%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e5%9b%bd%e3%82%92%e5%a4%a2%e8%a6%8b%e3%81%9f%e5%85%ac%e5%ad%ab%e6%b7%b5/

公孫度から続く公孫一族が、

遼東半島を支配しつつ、楽浪郡付近まで勢力下にしていました。

そして公孫度の長男で会った公孫康が楽浪郡の一部を含め、

楽浪郡の南に帯方郡を新たに設置。

その為に、それ以降の南朝鮮の国々や倭からの使者が全て、

実質的に魏ではなく公孫一族に朝貢している形になってしまっていたわけです。

しかし司馬懿が公孫淵を討伐し、

魏が公孫一族を通して間接的に支配していた遼東半島・楽浪郡・帯方郡が、

直接的に魏の支配下におかれることになりました。

そこで、司馬懿は倭から再び朝貢する事を強く望むようになったと思われます。

司馬懿が倭からの訪問を強く望んだ裏に曹真あり

司馬懿がどうしても倭からの訪問を望んだ裏側には、

231年に亡くなっていた曹真の影があったのだと思われます。

そうでなければ、東方の海の先にあった倭なんかの訪問を、

司馬懿がわざわざ望む事すら考えられません。

実際、魏皇帝であった曹叡が239年に亡くなった時も、

曹真の偉大さからその子であった曹爽が実力者であった司馬懿と共に、

新皇帝曹芳の後見を任されたのですから・・・

最終的には司馬懿の手によって、曹爽一族は処刑されますけどね。

「親魏大月氏王」の称号

生前曹真は、西方経営にも力をいれており、

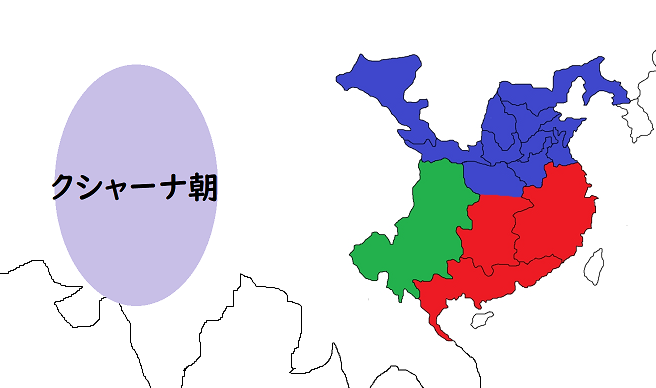

中国の西方にあったクシャーナ朝を魏に朝貢させる大手柄を立てているのです。

クシャーナ朝は、現在のインド西方部からアフガニスタンにかけて位置していた大国で、

そこの王に「親魏大月氏王」という称号を与えました。

実際にこのクシャーナ朝がどれぐらい大きいかというと、

上の地図を見て貰えれば分かりますが、魏呉蜀全ての領地を合わせたぐらいの規模なので、

魏より領土だけで言えば、圧倒的に格上の国なんですよね。

当時のクシャーナ朝についての三国志時代の記録はそれほど残っていませんが、

後漢時代にクシャーナ朝の都であったべグラムは、十万戸の戸数があったと記録が残っています。

当時の魏内部では、曹真と司馬懿が国政を任されていた時期で、

それ以降司馬懿は曹真に一歩先を行かれている状態でした。

https://daisuki-sangokushi.com/2020/03/25/%e8%ab%b8%e8%91%9b%e4%ba%ae%e3%81%ae%e4%be%b5%e6%94%bb%e3%82%92%e9%98%b2%e3%81%8e%e5%88%87%e3%81%a3%e3%81%9f%e9%ad%8f%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%b0%86%e3%80%81%e6%9b%b9%e7%9c%9f/

「親魏倭王」の称号

クシャーナ朝から魏へ朝貢させた曹真の功績は、

曹真が亡くなってからも司馬懿の中で引け目として残り続けたと思うんです。

そんな中で遼東半島に支配権を持っていた公孫一族を滅ぼしたことで、

海の先にあった倭の存在を利用しようとしたんじゃないかと・・・

そして倭からの朝貢させるために、公孫淵・公孫脩親子を斬り殺しただけでなく、

中原の戦乱から避難していた人々が沢山住んでいましたが、

15歳以上の男子を7000人程度を処刑したといいます。

表向きの口実は、辺境に逃れてきた人達だから、

またよからぬことを考えてはいけないという事からの処刑でしたが、

これは「魏に従わない国は容赦なくこうなるぞ」と、

帯方郡までは来ていた倭人の耳に入るようにしたんじゃないかと思いますね。

実際公孫淵を滅ぼしたのが238年の6月頃ですが、

その2・3カ月以内に邪馬台国の卑弥呼が魏の都へ朝貢しています。

司馬懿が思い描いた構図が早くも実を結んだわけです。

ここで司馬懿にとって大事な事は、曹真への功績上の引け目をなくすことでした。

その為には西方経営で大手柄を立てたのが曹真に対して、

東方経営としてクシャーナ朝に匹敵するぐらいの大手柄を上げる必要があり、

司馬懿が曹叡に強く働きかけた結果、

曹叡は卑弥呼に「親魏倭王」の称号を授けたのだと思われます。

曹真が西方のクシャーナ朝(都:十万戸)に「親魏大月氏王」を授けたのなら、

司馬懿が東方の邪馬台国(都:七万戸)に「親魏倭王」を授けて並んだわけですね。

これにより司馬懿は、

曹真に対する功績上の引け目がなくなりました。

クシャーナ朝と邪馬台国を同列にみなした理由

ただよく考えてみてください。

七万戸という数字は、何度も魏と邪馬台国の人々が行き来して分かった事としても、

難升米が最初に来た時は大国なのかどうかは分かるはずがないんです。

それまでに倭を知りうる情報は「漢書地理志」などアバウトに書かれているものだけですし、

何より三国時代、倭からの朝貢は公孫一族の妨害もあり、ストップしている状態でした。

もしかしたら新興国家だったであろう邪馬台国という存在自体を、

難升米の訪問で初めて知っただけの可能性も高いです。

そんなよく分からない邪馬台国の卑弥呼に対して、

クシャーナ朝と同等の称号「親魏倭王」を曹叡は与えています。

曹叡は司馬懿に対して非常に信頼していたので、

ここで司馬懿が「邪馬台国はクシャーナ朝と同等の国だ」と言ったとしても、

曹叡は信じたと思うんですよね。

そうでないと

「一回朝貢しました。奴隷も10人上げますよ。後は後は23mも綿布もおまけでどうぞ」

といったような田舎者丸出しの邪馬台国の使者に対して、

卑弥呼に「親魏倭王」の称号を与えるなんて普通は考えられませんし不自然です。

司馬懿が自分自身の事を第一に考えた結果ではあるけれども、

そのお陰で邪馬台国の卑弥呼は「親魏倭王」の称号と莫大な下賜品を頂けたんじゃないかと・・・

もし曹真の西方地域での功績がなければ、

司馬懿は倭からの訪問にそれほどこだわらなかったでしょうし、

「辺境の土地からわざわざどうも〜」程度で、

軽くスルーされた程度の出来事だったのかもしれません。

あくまでここまで述べてきたことは、推測がだいぶ入っている事ではありますが、

「親魏倭王」が与えられた裏側には曹真の影があったのだと私は思っています。

-100x100.png)