諸葛亮が魏打倒を掲げて開始することになる北伐ですが、

諸葛亮は北伐を開始する際に、念入りに下準備をしていました。

諸葛亮は生涯を通じて五度北伐をしていますが、

もっとも北伐成功の可能性が高かったのが第一次北伐でした。

大きくまとめると、以下のような所でしょう。

- 元蜀将であった新城太守の孟達の寝返らせる

- 涼州(馬岱など)と関係がある涼州・雍州の反乱を誘う

- 蜀に対しての油断している事実を知る

- 年越し準備で大忙しとなりやすい正月を狙って出陣する

孟達の反乱は普通に失敗に終わったものの、

天水・南安・安定郡の民衆らは諸葛亮に靡いていますから、

この辺りの下準備もやっていた可能性も否定できません。

ここにいたって魏も大きな危機感を覚えたといいます。

「魏志」明帝紀の裴松之注「魏略」には、次のような記録が残されています。

| 魏の者達は蜀には劉備がいただけと思っていたが、その劉備すら亡くなった。

それ故に魏は蜀を甘く見ていた為に備えをしていなかった。 だからこそ蜀が攻め寄せてきたという報告を受けただけで、多くの者達が非常に驚いた。 |

そんな中で街亭の戦いへと時は進んでいくことになるのですが、

ここでは一般的に言われている街亭の戦いとは違う視点から、街亭の戦いや馬謖について見ていきたいと思っています。

目次

隴西郡制圧に動いた諸葛亮

.jpg)

諸葛亮が第一次北伐にのり出し、

三郡が諸葛亮に同調したことで、

完全に魏本国と遮断されてしまったのが隴西郡でした。

隴西郡は游楚という人物が守っていた地域でしたが、

寝返った三郡同様に民衆の暴動で游楚も殺害されたり、追い出されたりするといった危険がつきまとっていました。

ここで游楚は民衆を集め、

「私自身は隴西郡を任された者だから殺されても仕方がない立場にある。

しかし君達は私の首を持って蜀に投降すれば大きな手柄となるだろう。」

と民衆を想った言葉をかけたといいます。

もちろんこれは民衆の力を借りる為の游楚の言葉であったと思われますが、

この言葉に感動した民衆は一致団結して蜀と戦う事を決意して涙したと伝わっています。

その後に蜀の軍勢が隴西郡へと押し寄せてくるわけですが、

游楚は馬顒に軍勢を預けて城門の外で待機させ、

游楚自身は城門の上から蜀軍に対して、

「今こちらには本国から援軍が向かっている頃であろう。

私達は本国からの援軍が1カ月到着しなければ戦わずとも降伏致す。

逆に本国からの援軍を1カ月防ぐことができなかったならば、

お前たちは撤退せざるをえなくなるであろう。」

と言葉を発して、馬顒に攻撃を命じています。

この様子を見た蜀の軍勢は無理して戦う選択はせず、隴西郡から撤退しています。

ちなみにこの軍勢を率いたのが諸葛亮なのかどうかは情報が不足している点はありますが、

諸葛亮ではない人物が率いていたと考える方が自然だと思われます。

そしてこの後に西側で行われた戦いが街亭の戦いになります。

軽く隴西郡について私の見解を少しだけ書いておくと、

ここで多少の被害が出たとしても、隴西郡を攻略してなかったことは致命傷だったと思います。

この時に隴西郡を落とさなかったことが街亭の戦いで敗北後に、

総退却せざるを得なくなってしまうからです。

もし隴西郡をこの時に落としておけば兵站が確保できているのですから、

街亭の戦いに敗れただけで三郡放棄まではしなくてよかった可能性も出てきます。

そして三郡を維持できていれば、蜀の地盤の一部としてまた違った未来もあった事でしょう。

一般的に言われている街亭の戦い

街亭の戦いを述べる前に、隴西郡の重要性を述べましたが、

そもそも諸葛亮が馬謖を街亭の守りに赴かせたのには、

諸葛亮らが隴右(隴山の西方)を落とすまでの時間稼ぎも含まれていました。

もちろん郭淮が守る上邽城陥落までの時間稼ぎも含まれていたとも思います。

とりあえず各地平定の為の時間稼ぎであった事は間違いないでしょう。

そんな流れで重要な街亭の守りを任されたのが馬謖でした。

「経験豊富な魏延や呉懿に守らせるべきではないか」

という声も多かった中で、諸葛亮は馬謖を抜擢しています。

しかし馬謖は南山に布陣し、張郃によって包囲を受けた事で、

馬謖軍は水源の確保ができなくなり、士気が大幅に低下していくこととなります。

最終的にこの危機を打開すべく、張郃に戦いを挑んだわけですが、

馬謖は打開に失敗し、その結果大敗してしまいます。

そして全体的な蜀軍の撤退へと繋がっていくこととなります。

かなりざっくりとした流れではありますが、

こういった形で諸葛亮の北伐は失敗に終わっています。

馬謖が命令違反を犯した謎?

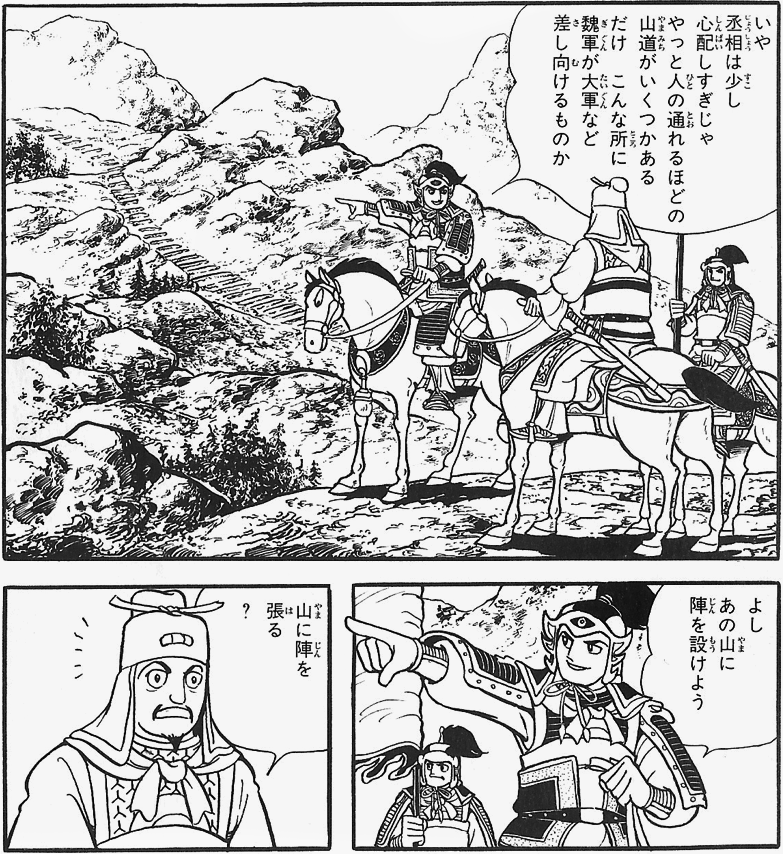

横山光輝三国志(52巻82P)より画像引用

馬謖を過去の人物に例えるなら、戦国時代の趙の趙括といった所でしょうか?

| 趙括は名将と言われていた趙奢の息子で、

沢山の兵法書を読み漁っていたこともあり兵法に明るい人物でした。

兵法について議論した際には、父親の趙奢を打ち負かすほどだったといいます。

しかし趙奢は趙括が将軍の器ではないと感じており、 その理由は趙括が語る戦略は、分かりやすく言ってしまえば兵法書の丸暗記にすぎなかったという理由からでした。

戦いが起これば状況に応じて臨機応変に動くことの大事さを趙奢は知っており、 趙括のような考えで戦場にのぞめば、多くの味方が死ぬことになると想像できていたわけです。

そして趙奢の死後、趙奢が将軍に任じられて秦と戦いますが、 趙奢が憂いた通りに、趙括率いる趙軍は大敗北を喫してしまいます。

そして秦軍の捕虜となった20万人の趙兵は生き埋めにさせられており、 国力を大きく弱めた趙軍は、後に滅亡しています。 |

馬謖は諸葛亮に「山の道筋(麓)を抑えよ」と命じられたにも関わらず、

「道筋を抑えずとも、山から敵を打ち破ればよい」との判断から、

張郃に水源を断たれて大敗を喫してしまいます。

このような感じで諸葛亮の命令に背いたような流れで知られていることが多いです。

ただこのよく知られた場面ですが、あくまで三国志演義での話であって、

正史「三国志」では諸葛亮は街亭へ向かうような指示がなされていたとは推測できますが、

山の麓(道筋)を抑えるようにといった具体的な作戦があったような記録は残っていません。

ただここで少し疑問を持ってほしいと思ったりします。

このあたりは次で説明していきます。

諸葛亮・馬謖の本来の構想

馬謖は参軍であった事からも、諸葛亮の参謀的な立ち位置で、

諸葛亮の意図を把握していなかったなんてことがあると思いますか?

少なくとも私は把握していたと推測する方が自然だと思います。

ちなみに諸葛亮と馬謖の逸話として有名なのは、南中討伐戦が挙げられます。

諸葛亮が南方の反乱討伐の際に受けた助言として次のようなことが書かれてあります。

このことは正史「三国志」にも書かれてあるといいますか、

正確には裴松之が「蜀志」馬良伝(付 馬謖伝)注釈を加えた「襄陽記」の内容ですね。

| 南中討伐に向かう諸葛亮が馬謖に助言を求めた際に、

「用兵道は心を攻める事を上策、城を攻める事を下策といいます。」 と進言し、諸葛亮がその策を受け入れて孟獲を服属させています。 |

そしてこの襄陽記には、諸葛亮と馬謖の関係を次のように書いています。

| (南中討伐前の時点で、)諸葛亮と馬謖は長年にわたって共に謀ってきた。 |

そして漢王朝の復興を現実に移すべく、

蜀の命運をかけた北伐戦に繋がっていくわけですが、

上でも述べましたが、諸葛亮の作戦内容をきちんと馬謖は理解していたと考える方が自然です。

なぜなら北伐についての多くの作戦を一緒に練っていたと思います。

もし三国志演義や一般論として語られる山の道筋を抑える事が、

二人の間で交わされた作戦だったのなら、もちろん馬謖は認識していたことでしょう。

ただ実際に馬謖が取った行動は南山への布陣でした。

これを簡単に命令違反と片付けるのは簡単ですが、

道筋を抑えて魏軍を迎え撃つ事が本来の目的ではなかったと考える方が自然です。

街亭の戦いについては明らかな資料不足から多くの謎を秘めた戦いである事は事実ですし、

だからこそ私自身もいくつかの街亭の戦いについての考えを持っています。

街亭の戦いが行われたとされている街亭古戦場以外にも、

候補地と考える方が自然な場所が地図上から推測できたりもしますし、

諸葛亮が布陣したとされる祁山と天水あたりに街亭があったという説も存在しています。

これは柿沼洋平さんによる「劉備と諸葛亮」にも記載されているので、

興味ある人は読んでみるのも面白いと思います。

ただ今回私が述べる私の考察は、

あくまで現在の街亭古戦場とされる場所辺りを推定した街亭の戦いになります。

街亭のすぐそばには略陽県という小さな県があり、

これは略陽県城(かつての街泉県城)という城が存在していたことを意味します。

ちなみにこの略陽県は馬謖の副将であった王平と深い関係があります。

どういう事かと言いますと、王平は板循蛮の出身であり、

王平も短い間ではありますが住んでいたとされる土地でもありました。

なぜそのように言えるかと言いますと、

かつて王平が仕えていた杜濩・朴胡らは張魯に帰順しており、

張魯が曹操に敗れた後には曹操に、劉備(黄権軍)に敗れた後には略陽県へ移住したという記録が残されているからです。

ちなみに「蜀志」王平伝では洛陽へと赴いたといった記載がされていますが、

一時的に洛陽へ赴いたとかでなければ、陳寿の誤記(洛陽ではなく略陽が正解)の可能性が高いのではと思っています。

これは他の資料と照らし合わせた場合、略陽県の方が自然な事だからです。

そしてそんな略陽県城ですが、諸葛亮・馬謖の本来の目的は、

城郭規模が小さかったであろう略陽県城の一時的な改築強化・防衛強化をし、

そこで魏軍を防ごうと考えていたという構想があったのではないかと想像します。

基本的な諸葛亮の戦略の一つは隴西郡への援軍を遮断し、

游楚が降伏するまでの時間を稼ごうとする目的が一つはあったと思います。

これは先ほども上で述べましたが、

「游楚は一ヶ月にわたり東から援軍が来なければ、私達は降伏するしか道がない」

と語った逸話が「魏志」張既伝(裴松之注「魏略」)に残されています。

他にも天水郡の中での唯一の抵抗勢力となっていた郭淮が守る上邽城への援軍遮断の意味もあったことでしょう。

ただ上邽城と現在の街亭古戦場を考えた場合、

張郃がわざわざこのルートを辿る可能性が少ないだけでなく、

山越えという状態になると思うので、

張郃が大軍を率いてやってきたと考えると疑問点が生まれるのが正直な所です。

なので蜀漢へと靡いていた南安郡・天水郡・安定郡の勢力圏に対して、

そして隴西郡救出の為に張郃が軍を率いてやってきたと考える事になるだろうとは思います。

略陽県城へと話を戻しますが、

諸葛亮と馬謖の本来の構想は、先程も述べたように略陽県城の防御力を上げる為の改築、

もしくはそれを中心とする堅陣を築こうとした可能性はあったと思います。

計画を破綻に導いた張郃の登場

馬謖は諸葛亮の命令を受けて略陽県に到着すると、

諸葛亮と練り込んだ計画に伴って、略陽県城の改築に取り掛かったと思います。

しかしここで馬謖にとって予想外の事が起こります。

つまり張郃が大軍を率いてやってきたわけです。

このタイミングでの魏軍の登場は、諸葛亮や馬謖が事前に考えていたものではなく、

この事態に馬謖は大きく混乱してしまいます。

馬謖が冷静な判断ができない程に混乱していた事は「蜀志」王平伝に見られます。

| 謖舍水上山、舉措煩擾。

(馬謖は水場を捨てて山に上り、 冷静な判断が全くできない程に心が乱れていた。)

謖違亮節度、舉動失宜、大為郃所破。 (馬謖は諸葛亮と節度を違え、行動も妥当性を失い、大いに張郃に破られた。) |

これが馬謖が命令違反をしたであろうと言われる所以ではありますが、

諸葛亮と馬謖は魏軍が迎え撃つ準備が整わなかった時でも、

略陽県城を拠点に守り通す事、もしくは高翔が任された柳城(列柳城)まで後退する事、

もしくはその両方で連携して耐えるように決めていたのかもしれません。

ちなみに高翔が任された柳城が実際どこにあったのかはわかっていませんが、

少なくとも馬謖を援護できる距離感にあったと考えるのが妥当でしょう。

三国志演義では列柳城と書かれますが、

「列柳城ではなく、柳城に列する」と漢文を訳した場合は、柳城の近くにあったと解釈できます。

漢文には句読点が丁寧に書かれてあるわけではないですから、

読む人によって解釈が分かれてしまう現状があるので、これはどちらにも読むことができるわけですね。

しかし諸葛亮の作戦や計画を深く知っていた馬謖だからこそ、

ここで柳城まで退却することが、

その後の作戦に大きな影響を与えることも想像できていたのでしょう。

だからこそ、張郃が近づいてきたことが斥候により知らされると大いに戸惑うものの、

馬謖は張郃率いる大軍を今の現状では防ぐことは厳しいだろうと冷静に判断し、

前に進軍して南山に布陣したのではなかろうかと考えたわけです。

実際問題として高所に布陣する事は悪い事ではないですし、

この時代も実際に有効なものだったと思います。

ただ「蜀志」王平伝にもあるように、

周りからは馬謖の行動が妥当性を失っていたようにみえた可能性はあるでしょう。

そして張郃の目的は、馬謖を撃破する事ではなく、蜀軍へと寝返っている各郡の開放であり、

游楚の守る隴西郡の救出も優先順位としては高かったとも思います。

そう考えると張郃が短期戦をしかけてくる事が馬謖には想像できたはずです。

だからこそ兵力で劣る馬謖は前へ進み、立地に優れた南山に布陣したのでしょう。

「張郃が我々を攻撃してくるもよし、

逆に我々を無視して略陽県城を攻めれば、我らが後ろから挟み撃ちにすればよい」

こんなふうに考えていた可能性もあるわけです。

しかしここで短期決戦を仕掛けてくるはずと考えていた張郃が、

冷静に水源を断って馬謖軍を長期戦を選んだ事は、馬謖にとっては予想もできていなかったことでしょう。

これによって馬謖の軍勢は大きく崩れていくこととなります。

そして後は一般的に知られる結果へと繋がるわけです。

馬謖は何故川辺(水源)を捨てて南山に陣を張ったのか?

横山光輝三国志(52巻83P)より画像引用

馬謖が南山に陣取る際に、王平が反対した話は有名です。

ここの描写は三国志演義では、「お前の考えは赤子の考えだ」と一蹴したように描かれていますし、

「蜀志」王平伝にも王平が何度も反対したことが書かれてあります。

王平が馬謖軍の先鋒を任されていたことは正史にも記載されていることですが、

この時の王平の立場と馬謖の立場は大きく違ったのも一つの理由でしょうし、

それと合わせて読み書きもできなかった王平の言葉を軽んじた可能性もあるでしょう。

かつて劉巴が張飛を軽んじた逸話が残ったりしている事などが良い例ですね。

そんな中で水源を捨てて南山に陣取るように命じた際の馬謖は、

上でも記載したように冷静な判断が全くできない程に心が乱れたように見えたのだと思います。

まぁ実際混乱はしていたのも事実かもしれません。

ただそこから冷静に判断し、上での述べたように南山に陣を張る事を決断したのだと思います。

「軍は高きを好みて下きを悪み(軍好高而惡下)」は、悪手と呼べるような行動ではありません。

このような所から街亭の戦いを判断すると、

馬謖の失態というよりも敵の大将が張郃であった事が一番の不運だったように思えます。

- あまりに早く登場した張郃率いる魏軍

- そして戦況を冷静に分析し、先を急ぎたい気持ちを制御しての長期戦の構え(包囲)

最後に余談ではありますが、王平が一千の兵で奮闘したのが、

結局馬謖が利用することがなかった略陽県城だった可能性もあると私は思っています。

| 王平は馬謖の軍勢が散り散りになる中で、

一千の兵と共に陣太鼓を慣らして激しく抵抗し、

その様子を見た張郃は伏兵を疑ってそれ以上追撃せず、 馬謖の散り散りになった兵士達を回収しながら撤退したという…(「蜀志」王平伝) |

の出生に隠された秘密-父親は曹丕or袁煕!?-100x100.png)