目次

「魏志」杜夔伝(裴松之注)に記録が残る馬鈞(徳衡)

馬鈞についての事は、「魏志」杜夔伝の裴松之注に記録が残されており、

傅玄が書いた序文に馬鈞の事が書かれてあります。

ちなみに傅玄は馬鈞の弟子であり、三国時代から晋の時代にかけての人物でもあり、

「晋書」に個人伝(「晋書」傅玄伝)が立てられいる人物です。

傅玄は「傅子」を著しており、裴松之が三国志注釈にも引用した書物の一つでもあります。

「傅子」については、「魏書」を編纂した王沈が褒め称えた逸話も残されていますね。

ちなみに王沈「魏書」も陳寿三国志に多くの注釈が加えられてもいますし、

何より陳寿三国志「魏書(魏志)」に大きく影響を与えた書物だと言えるでしょう。

そんな王沈「魏書」の編纂にも傅玄が関わっていた事が分かっています。

馬鈞を傅玄は「馬鈞は天下に響き渡る程の器用な人物である」と述べているわけですが、

若かりし頃の馬鈞は遊び暮らしていた事もあり、自分自身が器用である事にすら気づいていなかったようです。

またそれらの事について語りもしなかった事もあり、他の者達も馬鈞が器用である事を知らなかったといいます。

提花機

馬鈞は雍州扶風郡の出身で、博士に任じられますが、

あまりにも生活が苦しく、そこで考え出したのが改良した改良した提花機でした。

馬鈞は提花機についても特に周りに伝える事もなかったのですが、

この機械の事が自然に知れ渡り、馬鈞が器用な人物であることが知られるようになります。

これがきっかけとなって、馬鈞の名が世間に広まっていくこととなりました。

ちなみに馬鈞が改良した提花機について軽く説明を入れておくと、

この機械はこれまで50や60の操作部分があったものを12の操作部分のみで扱えるようにした優れものでもあり、

縦糸と横糸を効率的に交錯させることができ、効率性が非常に優れたものでした。

馬鈞は魏に仕えた人物ではありましたが、

絹織物の生産が非常に盛んな地域である益州(蜀漢)へも伝わり、

益州でも使われた可能性もあるとも言われています。

翻車(竜骨車)の発明

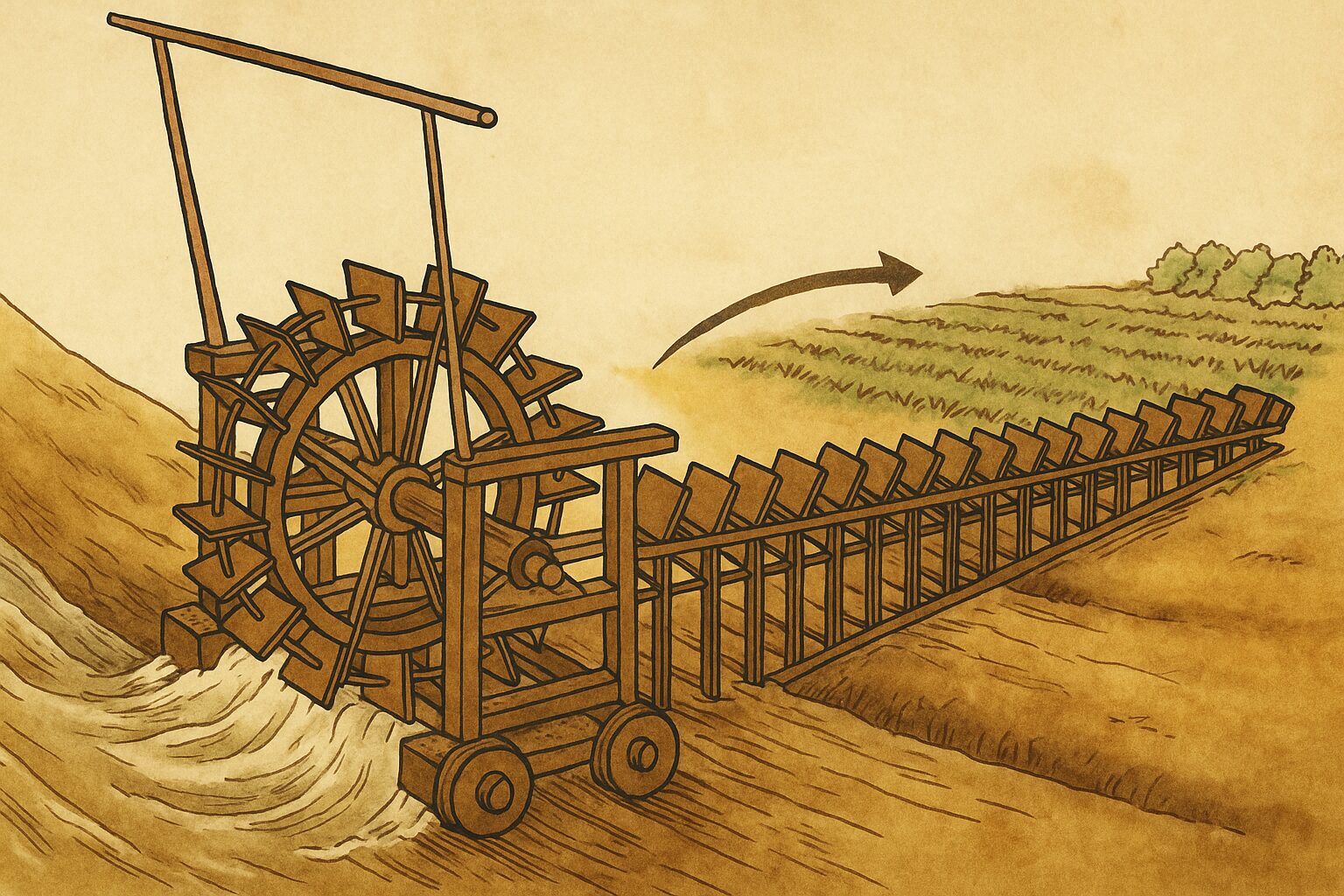

馬鈞は畑への排水に役立つ翻車と呼ばれる竜骨車を発明します。

ちなみに竜骨車とは、人力によって水を汲み上げて畑に注ぐ事を可能にする機械のことで、

日本では三国時代よりだいぶ後の時代である江戸時代に普及したものになります。

そして馬鈞が発明した翻車(竜骨車)は非常に精巧な作りをしており、

水を汲み上げる為の板を足で踏み動かすことで、連続して水を汲み上げることを可能としました。

つまり足踏み式の水車ということですね。

また操作も子供でも簡単に扱えるほどに簡単であり、その効果はそれまでの水車の百倍にも値したといいます。

技術も発達した現在では、給水ポンプが使われる事が大半ですが、

給水ポンプが誕生するまでは、世界規模でも見ても最先端の汲み上げ式の機械だったのです。

この翻車は水車で水を汲み上げる事が出来なかった土地への対策として、

もともと馬鈞が発明に至った経緯がありますが、

様々な改良をされながら1500年以上にわたって使われていくこととなります。

馬鈞が発明した翻車の性能はそれだけに優れたものであったわけです。

指南車の復元

指南車とは、一言で言い表すと羅針盤(方位磁石)のことになります。

つまり方角を知る事ができる車ということです。

ただ羅針盤(方位磁石)は東西南北の方角を計測することが可能なものですが、

指南車に関しては南の方角を教えてくれるというもので、北・西・東の方角はそれをもとに知るという形になります。

指南車の発明によって、軍需物資の輸送に大きな効果を発揮したといいます。

ただ馬鈞の時代に指南車と技術は失われていた技術であり、

もともと戦国時代(秦・楚・韓・魏・趙・斉・燕)に使われていた技術でした。

なので馬鈞が生み出すまでは、伝説上の車とされていたのです。

ただ馬鈞は指南車が架空のものではなく、実在したものだったと信じており、

まずは試作品を作ってみる事が大事だろうと述べます。

馬鈞がこの議論をした相手は高堂隆(常侍)と秦朗(驍騎将軍)であり、二人が曹叡へと伝えた形になります。

馬鈞の話が曹叡の耳に届くと、曹叡自ら詔を下して指南車の開発に取り掛からせ、

馬鈞は指南車の開発に見事に成功させたのでした。

これにより馬鈞の名声は一気に高まり、多くの者達が敬服するようになったといいます。

| 〈指南車の構造〉

指南車をどんな方向に向けても、 車に備え付けられた人形が南を向く(人形の指が南を指差す)といった仕様になります。

また何故に人形が南を向くことができたのかというと、 指南車には複数の歯車と伝導機器が備え付けられていたことによりそれを可能とし、 それに伴って車の車輪を自動的に制御するというものでした。 |

水転百戯「自動仕掛けの人形」の発明

ある時、百戯(奏楽・音楽)を奏でる人形が、曹叡に献上されたことがありました。

ただ曹叡は百戯人形に満足はしたものの、この人形が動けば更に良いのにという気持ちを抱き、

この事が可能であるかどうかを馬鈞に相談したことがありました。

曹叡から相談を受けた馬鈞は可能である旨を伝えて製作に取り掛かります。

馬鈞は大きな木材を削って歯車のようにし、

これに水を利用して動かすという発想で実現させたのでした。

ちなみに馬鈞が工夫を凝らしたこの人形は様々な事ができたといい、

その様子は不思議の一言に尽きたといいます。

- お手玉

- 剣を投げる曲芸

- 綱渡り

- 逆立ち

- 人形達が自由自在に現れたり隠れたり…

- 人形が整列する動き

- 臼で穀物をついたりひいたりする動き

- 闘鶏の動き

発石車の改良

官渡の戦いで物見櫓を破壊する為に曹操が用いた話が有名だとは思いますが、

これは反動を利用して石を飛ばすという兵器になります。

てこの原理を使った兵器という方が分かりやすい言い方かもしれません。

ちなみに三国志演義では、曹操が考案した霹靂車として登場しています。

この発石車は戦いの中で大きな威力を発揮したものではありますが、

一発放った後に次を発射するまでに多くの時間を要するという短所も兼ね備えていました。

しかし馬鈞がこの発石車に改良を加える事が可能であると判断し、

瓦数十枚をぶら下げて、数百歩の距離まで飛ばすことに成功しています。

つまり試作品により連続投石が可能になる事を証明したわけです。

| 〈馬鈞が考案した発石車〉

1.大きな車輪の形をしたものを一つ作って、そこに大きな石を数十個をぶら下げる。 2.機械装置で回転速度を上げて一定の速度にする。 3.ぶら下げた石を切り離せば、敵の城壁に連続して打ち続ける事が可能になる。 |

私たちが考えても、これは飛ばすことが可能であることが安易に想像できますが、

この馬鈞の案は採用されるに至りませんでした。

何故ならば、発石車の改良案を受け取ったのが曹爽であり、

発石車の改良案を後押しすることはなかったからです。

その後に司馬懿のクーデターが勃発した事で、曹爽は処刑されてしまいますから尚更にですね。

もしも馬鈞の改良案を受け取った曹爽が、資金提供を行って全面的に馬鈞を後押しをしていれば、

連投式の発石車が蜀漢・孫呉・異民族らとの戦いで使われていた可能性も否定できませんね。

もちろん馬鈞の性格上、自らの研究を周りにひけらかすという事がなかったことも、

最後まで採用されなかった一つの原因であったのも事実だとは思います。

連弩の改良についての逸話

諸葛亮が生み出したとされる事で知られる連弩ですが、

馬鈞が諸葛亮が作り出した連弩を目にする機会がありました。

馬鈞は連弩のからくりを見た上で諸葛亮の発想を褒めたたえます。

それと同時に次のような発言もしています。

| もしもこの連弩に私が改良を加えるならば、五倍の威力を持つ連弩にすることができよう。 |

社会的地位の低さ&傅玄の評価

三国時代の発明家というものは、社会的地位は低かったのが現実でした。

馬鈞の発明に関する記録も、「魏志」方士伝に記録が収められている点からも想像ができますね。

方士伝に記載が残る人物で最も有名なのは、麻沸散(麻酔薬)でも知られる華佗でしょう。

そんな華佗ですら社会的地位が低いことに嘆いていたのは既存の事実です。

だからこそ馬鈞が多くの画期的な大発明をしていたにも関わらず、

生涯官僚として出世するようなことがなかったのが一つの証明でもあるでしょう。

しかし馬鈞が後世に与えた影響は計り知れないもので、

もしも馬鈞がより高い評価を受けて、魏から積極的に支援を受けていた未来があったのならば、

多くの画期的な発明品が今に伝わっていたかもしれませんね。

最後に傅玄を褒めたたえた記録は多く残されていますが、

特に伝えたかったであろう点をいくつか紹介しておこうと思います。

| 歴代の発明家として知られる公輸盤・墨翟(墨子)・王璽・張衡であっても、

先生の才能を超えるほどのものではなかった。

先生の優れた才能を大に発揮できる役職を与えられる事もなく、 優れた才能があると耳にしても、それを用いる事をしなかったというのは真に残念であった。 (最後まで適正な評価を受けれなかったことが残念でたまらない。)

|

の出生に隠された秘密-父親は曹丕or袁煕!?-100x100.png)

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)