董卓(仲穎)

董卓は董君雅の次男として誕生した人物で、

兄に董擢、弟に董旻がいた事が後漢書や三国志の注釈に残されています。

董君雅・董擢・董旻の関係について記録が残されているのは以下の注釈である。

|

董卓は武芸に優れ、腕力も強く、馬を走らせながら左右どちらへでも弓矢を放てたといいます。

これが意味する所として、董卓は両利きだったのでしょう。

董卓は黄巾の乱が勃発した際には、

失脚した盧植の後任として中郎将に取り立てられますが、

思うような結果が出せずに罷免させられています。

ちなみにこの黄巾の乱は皇甫嵩・朱儁の活躍により鎮静化していくこととなります。

霊帝崩御後の後継者問題(劉弁&劉協)

宮廷では霊帝が崩御してしまい、

劉弁(兄)と劉協(弟)の二人の跡継ぎ問題で乱れていました。

劉弁側は劉弁の母である何皇后や何皇后や一族の何進・何苗が支持し、

劉協側は劉協の育ての親であった董太后や宦官が支持しているといった構図になっていました。

表向きはどこにでもありそうな後継者争いですが、

実際の中身は、外戚 VS 宦官という構図が成り立っていたわけです。

ただ最終的には大将軍であった何進らが押し切り、劉弁が新皇帝になったのでした。

劉弁の外戚ということで大将軍にまで出世していた何進は、

宦官達を皆殺しにしようと画策します。

実際は蹇碩という宦官によって、

一度殺害計画をたてられたことに腹を立てたからですが、

何進は威圧する意味合いも含めて、

大将軍の権力を乱用し、各地に力を持つ群雄を大げさに都に呼び寄せます。

しかし自分達を皆殺しにしようとしてることを宦官が知ると、

逆に何進を呼び寄せて殺害してしまいます。

何進が殺されたことを何進の部下であった袁紹・袁術らが激怒し、

宮廷内にいた宦官を殺してしまうわけです。

その数は二千人を超えたと言われているので相当な数だったようです。

しかしその混乱の中で洛陽から、

「十常侍(中常侍)」といって宦官の中でも特に力を持っていた張譲・段珪が、

劉弁(皇帝)と劉協を連れて脱出したのでした。

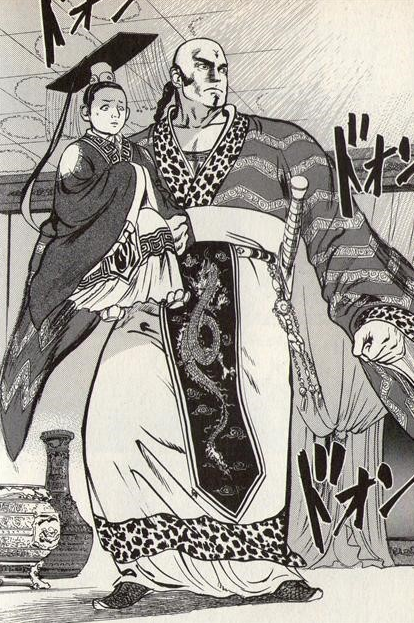

董卓の悪運

蒼天航路(5巻100P)より画像引用

そして張譲・段珪から劉弁と劉協を救い出したのが董卓になります。

実際には董卓以外にも皇甫嵩・呉匡といった人物もいましたけど、

それほどここでは大事ではないので省きました(笑)

何故董卓が洛陽近くまで来ていたかというと、

董卓もまた何進から呼ばれた将軍の一人だったわけで、

到着時に洛陽の様子を窺っていた董卓は、

「ここだ!」といわんばかりに劉弁と劉協を救い出したのでした。

外戚や宦官が権力を持っている事からも分かるように、

皇帝の権力は地に落ちていました。

ですが皇帝を手中に抑えているかどうかというのは非常に大事な事であり、

それが董卓の手柄で取り返したのです。

ちなみに十常侍の二人は逃げられないと判断すると、川へ飛びこんで自殺しています。

そして董卓は、劉弁と劉協を連れて洛陽へ乗り込むわけです。

劉弁と劉協を助けたという形になった董卓は、そのまま宮中内を掌握したのでした。

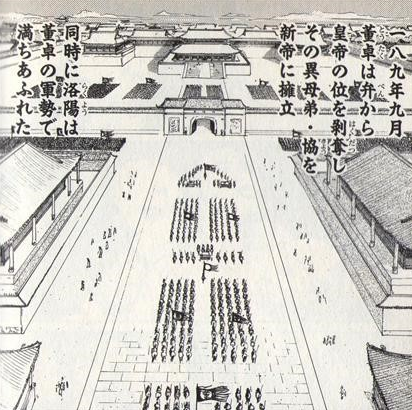

献帝の誕生&掌握された宮中

蒼天航路(5巻102P)より画像引用

宮廷を掌握した董卓は、

まず皇帝になったばかりの劉弁が用無しと判断して廃止し、

そして劉協を新皇帝に擁立しました。

そして劉弁の母であった何皇后ともども殺害してしまいます。

また董卓はうまい具合に機転をきかせて何進の兵力を吸収し、

自分自身に反抗的であった丁原を殺害し、その兵力をも自軍に組み込んでいます。

この時に董卓は丁原配下であった呂布を裏切らせて、

丁原を殺害させています。

またこれにより大きな兵力を手に入れた董卓は、

皇帝を擁立していた事もあり、やりたい放題の政治を行います。

歴代皇帝の墓を暴いて財宝を奪ったり、

逆らう者は容赦なく殺害し、酒池肉林の生活を送っていったのでした。

こうやって董卓の出現により、漢王朝は更に乱れていくこととなります。

-100x100.jpg)

の滅亡-100x100.jpg)