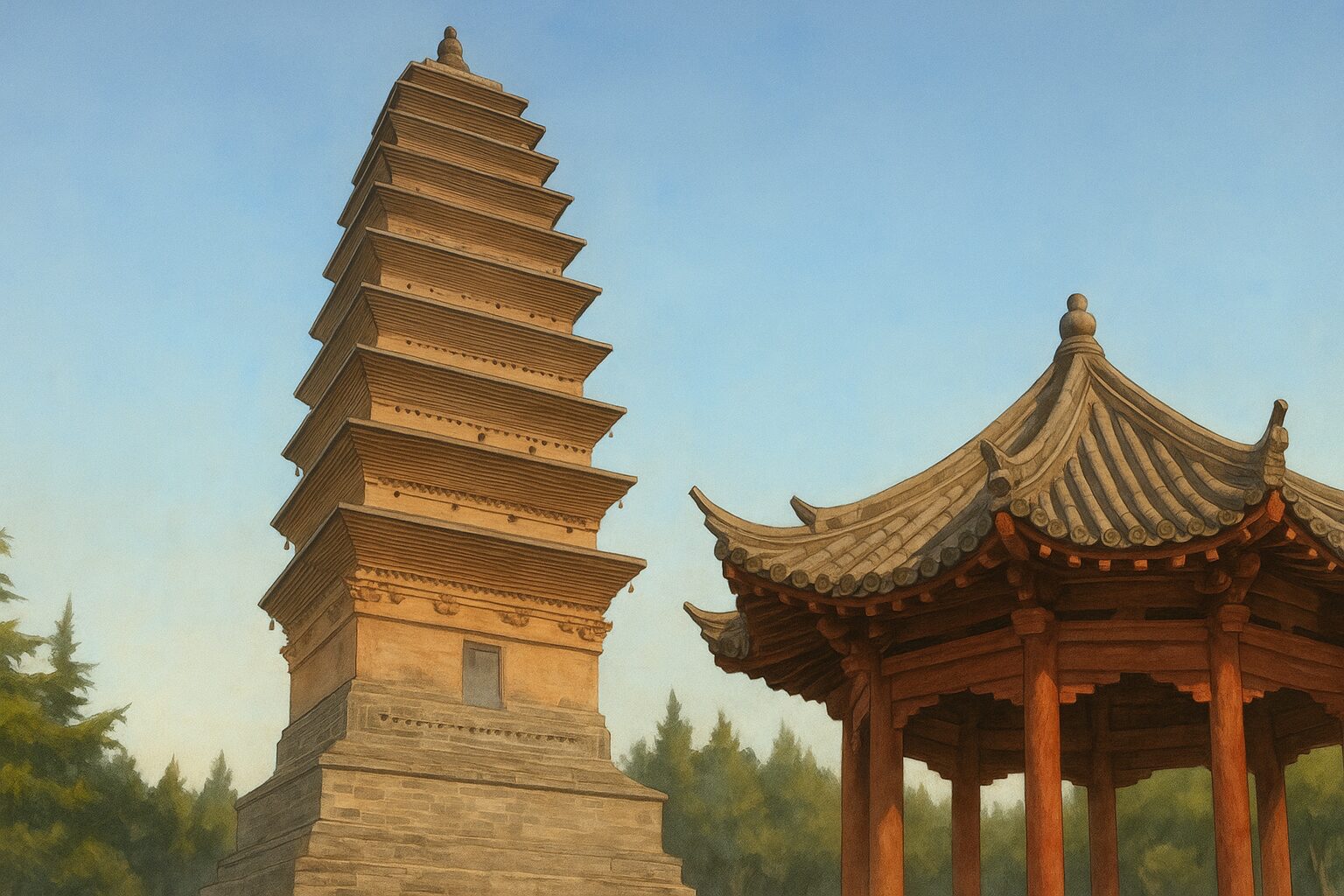

洛陽の白馬寺について

洛陽にある白馬寺は、中国最古(後漢)の仏教寺院であり、

創建されたのは永平十一年(68年)とされており、後漢の明帝時代にあたります。

| 白馬寺は中国最古の仏教寺院ではありますが、

前漢皇帝であった哀帝の治世下に既に仏教が伝わっていた事が、 「三国志の烏丸鮮卑東夷伝(裴松之注『「魏略」西戎伝)』」に残されています。

そこには次の記録が残されています。 「昔漢哀帝元壽元年、 博士弟子景盧受大月氏王使伊存口受浮屠經曰復立者其人也。」 「元寿元年(紀元前2年)に、 大月氏王の使者である伊存が博士弟子の景盧に浮屠経(仏典)を口伝した。」 ※浮屠を言い換えると、仏陀(ブッダ・仏)になります。 |

明帝は後漢を建国した光武帝(劉秀)の息子であり、

二代目皇帝に即位した劉荘という人物です。

ちなみに劉荘は光武帝の四男にあたる人物ですが、

光武帝の長男は劉彊であり、本来であれば二代目に即位する人物でもありました。

しかし劉彊が太子の立場を返上した事により、回り回って四男である劉荘が太子となり、

光武帝が亡くなった後に皇帝へと即位した流れとなります。

ちなみにこの劉彊の子孫が劉虞であり、本来であれば皇帝となっていた一族という事もあり、

後漢末期(三国志)の劉氏の中でも名門中の名門だとされるのはその為です。

では何故に明帝の治世下に建立されたのかというと、

ある時に明帝が次のような夢を見た事がきっかけだとされています。

| ~永平七年(64年)~

「全身から光を放つ丈六金人(仏陀)が西の方から飛んでくる夢」 明帝「長大で頭上に光明があった金色の人を夢で見たけれども、これはなんの夢であろうか?」 傅毅「西方に仏陀(仏)と呼ばれる神がおり、 その神の身長は一丈六尺の大きさで、黄金の肌をしております。」

それを聞いた明帝が西域に蔡愔・秦景らを西域に派遣した事が「後漢書」西域伝に残されています。

その後に蔡愔らは天竺(インド)に至り、 迦葉摩騰(摂摩騰)・竺法蘭という二人の高僧を連れて洛陽へと帰国しています。 これが永平十年(67年)のことです。

ちなみに丈六金人とは仏陀(ブッダ・仏)の事であり、 仏陀の伸長が一丈六尺(約370cm)であった事からそのように呼ばれています。

また金人の意味ですが、仏陀の皮膚が金色であった事に由来します。 |

そして蔡愔・秦景らは、迦葉摩騰・竺法蘭らを連れて洛陽へと帰還し、

迦葉摩騰・竺法蘭らは他の者達も寝泊まりする仮宿の鴻臚寺(異国人に対応するための役所)に滞在していたものの、

明帝が長らく住まいとして使えるように白馬寺を建立したのでした。

また白馬寺と名付けられた由来は、二人が経典等を積んできた馬が白馬であった事から、

その名称が名付けられたと伝えられています。

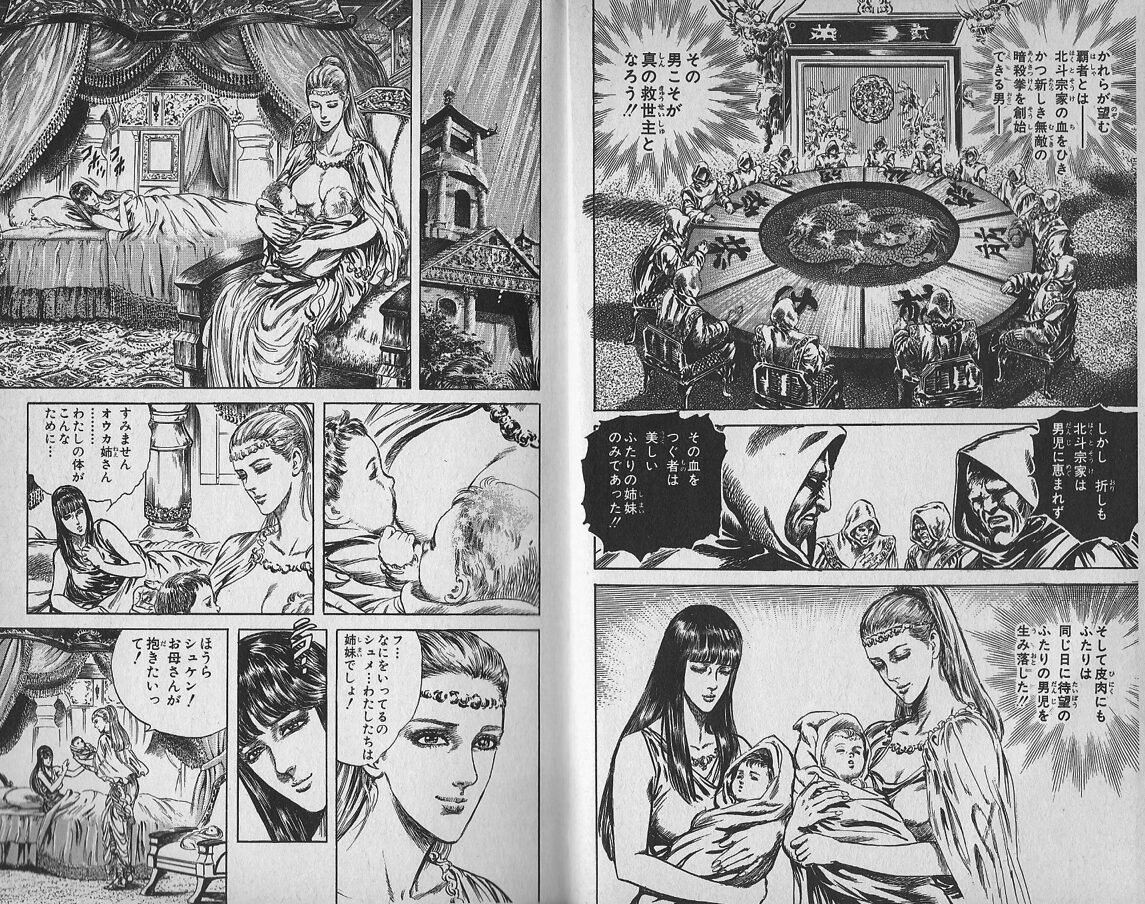

北斗の拳の設定

北斗の拳(24巻8P~14P)より画像引用

北斗の拳はケンシロウが多くの宿敵を倒し、

世紀末で苦しむ多くの人々を救っていくような話ですが、

洛陽白馬寺はケンシロウが生まれる遥か前に北斗神拳が誕生した場所でもあります。

もちろん設定上の話ではありますが、実は三国志との深い関係があるのが北斗の拳です。

もともと最強の暗殺拳とされた北斗神拳は、

最初から北斗神拳であったわけではなく、もともとは北斗宗家拳というものでした。

しかし北斗宗家拳を更に進化させたのがシュケンという人物でしたが、

北斗神拳誕生の裏側には悲しい真実が秘められていました。

北斗宗家を守護する高僧らは、

無敵の暗殺拳を創始できる人物の誕生を待ちわびるものの、

北斗宗家には男児に恵まれず、北斗宗家の血脈を継ぐ人物は二人の姉妹だけだったのです。

- オウカ(姉)

- シュメ(妹)

その後に二人の姉妹は偶然にも同じ日に男児を生むわけですが、これが悲劇の始まりでした。

- オウカ(姉)→リュウオウ(男児)

- シュメ(妹)→シュケン(男児)

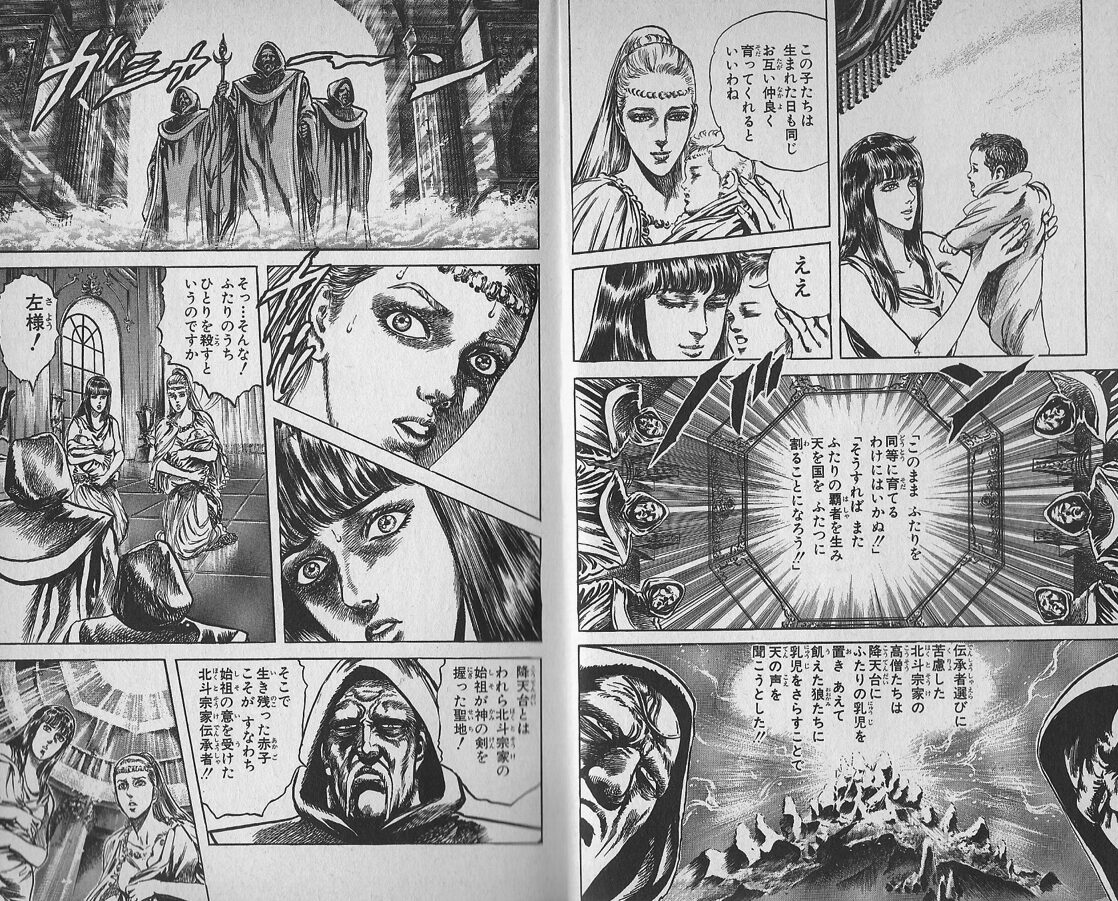

高僧らはこのままだと北斗宗家が分裂する事を憂い、

二人を狼の群れがいる場所に置き去りにし、生き残った方を後継者とする判断を下します。

しかし病気に体を蝕まれていたシュメは、

せめて息子だけでも長く生きてほしいと自らの息子を助けたのです。

これに激怒したのが高僧らでしたが、姉のオウカは妹の気持ちを尊重し、

シュケンを後継者とするように言い残すと自ら命を絶ちます。

その後に北斗宗家拳の後継者となったシュケンは、

月氏の秘孔術であった西斗月拳を学ぶために弟子入りしたのでした。

そして秘孔術を身につけたシュケンは、西斗月拳の伝承者や高弟らを皆殺しにし、

白馬寺へと戻り、そこで北斗神拳を誕生させたという流れになります。

ただ壮絶な力を持つ北斗神拳であるが故に一子相伝とされたのでした。

そしてこのタイミングが後漢末期の頃となります。

あくまで推測ですが、200年頃~210年辺りの話ではないかと思います。

時代は三国時代へ

北斗神拳伝承者というのは、時の権力者を陰ながら守る役割を担っており、

正史に照らし合わせて言うならば、献帝(漢王朝の皇帝)を守る役割があったのだと思います。

しかし漢王朝は権威を失墜し、三人の英雄たちの時代へと突入していきます。

言わずと知れた以下の三人です。

- 魏の曹操

- 蜀の劉備

- 呉の孫権

この時は誰が次に中華を治めるほどの人物になるか誰にも想像ができなかった事で、

それぞれの英雄を守る事から三つに分派していきます。

正確には魏が成立するのは息子の曹丕の時代である220年以降の話ですが、

設定上は曹操・劉備・孫権を守る為に分裂したと記載されているので、

実質的に魏呉蜀の形が整った215年・216年辺りの話だと推測しました。

さすが漢中の戦い以降と考えると、直ぐに曹操は亡くなってしまいますので、

上記のように考えるのが自然だと思っています。

〈三つに分かれた宗派〉

|

そしてこの三つの分派の中から、三国時代は北斗劉家拳から北斗神拳伝承者が誕生し、

それ以降も北斗劉家拳候補者が北斗神拳を引き継いでいったといいます。

その際に北斗曹家拳と北斗孫家家の者達は北斗神拳を支える存在として存続し、

劉家に伝承者が生まれなかった時にはこの二家のどちらかから伝承者を出すという仕組みが出来上がったそうです。

それからしばらくの時間が過ぎた806年に、

空海と共に北斗神拳伝承者(北斗劉家拳の人物)が日本へと渡り、

そこから北斗神拳の嫡流が日本へと移っていくこととなったわけですね。

一方で中国に残された北斗劉家拳の者達は、北斗琉拳へと形を変えていくこととなります。