霊帝が黄巾の乱が勃発したことなども影響して、

中央軍強化の為に新たに作ったのが西園八校尉ですが、

今回はこの西園八校尉がどういうものだったのか、

もともとどういう構想を霊帝は考えていたのかなどを読み解きながら深堀していきたいと思います。

西園八校尉が制定された時代背景

184年に勃発した張角率いる黄巾の乱ですが、

反乱が起きた際などは各地の農民などをその都度徴兵していたこともあり、

霊帝時代の後漢の軍勢は、お世辞にも強い軍隊と呼べるものではありませんでした。

ただこれは霊帝の時代より前からそういうやり方だったこともあり、

後漢の軍勢が弱かったのは霊帝のせいではありません。

霊帝は後漢の第十二代皇帝ですが、売官が行われ始めたのは、

第六代皇帝である安帝の時代(106年~125年)からだと言われています。

安帝も13歳で即位してることを考えると、

12歳で即位した霊帝と似たような感じだったのでしょうね。

ちなみに安帝の前の第五代皇帝である殤帝は、

生まれて百日程度で皇帝に即位し、最も若く即位した皇帝になります。

2歳ですぐ亡くなってますが・・・

まぁこんな赤ちゃんに政治など行えるわけもなく、

後漢王朝が乱れに乱れて言ってる様子がこの時点からも分かるというものです。

第五代皇帝の殤帝が亡くなった106年から、

第十二代皇帝である霊帝が即位したのが168年なので、

その短い間に6人の皇帝が変わっているというのがそもそもの異常なわけですけどね。

話がだいぶずれすぎてきたので戻すと、

安帝の時期から売官が開始されたわけですけど、

売官するということは、翌年からの俸禄の増加を意味することにもなるわけで、

積もり積もって財政圧迫へと繋がっていくことに・・・

また大金さえ払えば官位が買えるという事は、当たり前のように政治は乱れていくわけで、

霊帝の時代に漢王朝が腐敗していたというのは当たり前なんです。

むしろ生存してだけ奇跡というレベルかもしれません。

また後漢王朝を復興させたのは劉秀(光武帝)というのは知られていますが、

光武帝の跡を継いだ劉荘(明帝)の時代から霊帝の時代まで各地の自然災害に苦しめられていたり、

北方民族(匈奴・羌など)との争いも絶えなかったこともあり、

そういうので既に財政赤字が半端ないものとなっていたんですよね。

そこに売官での更なる財政圧迫がのしかかってきた状況だったのです。

そういう情勢の中で一番苦しめられていたのが民衆であることは言うまでもなく、

最終的にその怒りが爆発して起こったのが黄巾の乱でした。

もしも張角の黄巾の乱が成功に終わっていれば、

圧政から苦しめられていた民衆を救った真の英雄として、歴史に名を刻んでいた事でしょうね。

まぁ普通に失敗に終わったのでただの反乱者に過ぎませんけど・・・

西園八校尉の設置

黄巾の乱の鎮圧になんとか成功した霊帝ですが、

各地で黄巾の乱の火種(残党)が残っているという状況でした。

そんな中で霊帝は、188年に「西園八校尉」の設置を行います。

西園八校尉の人物には諸説ありますが、ここでは「後漢書」何進伝と山陽公載記を紹介します。

~「後漢書」何進伝~

きちんと名前の記載が残っているのは上記6人になりますが、 これにプラスして左校尉・右校尉があったという記録が残されています。 |

| 一方の「山陽公載記」にはきちんと8人の記録が残っています。

~山陽公載記~

「何進伝」と任命された爵位が違う者達もいますが、 「山陽公載記」に記載がある者達が西園八校尉に選ばれた者達だったと考えてよいかと思いますね。 |

蹇碩の立ち位置

.png)

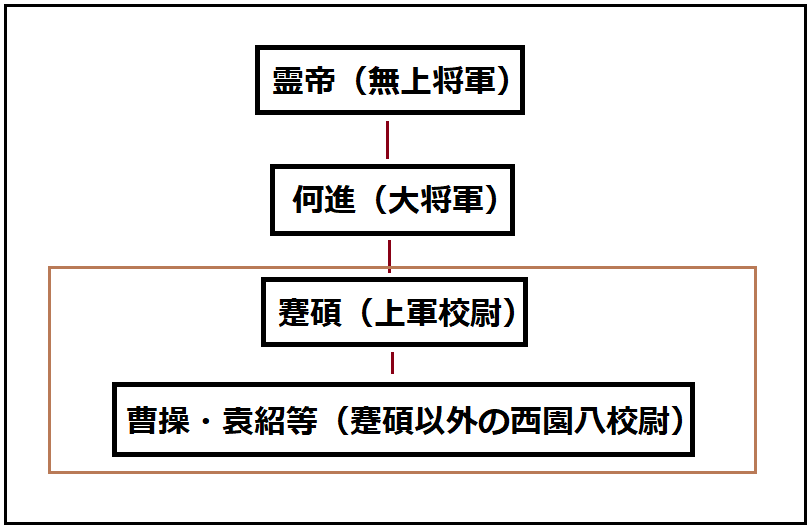

西園八校尉の中で注目すべき点は、蹇碩の立ち位置だと思われます。

どういうことかというと、宦官であるにも関わらず、

霊帝より絶大な信頼を受けていた蹇碩が以下の八人の中の筆頭となっている点です。

何進が蹇碩の下に置かれた事は

- 大将軍(何進1名)

- 西園八校尉(蹇碩以外の7名)

蹇碩が他の七人を統括する立場であるということ、

そしてそれに付け加えて大将軍の何進さえも、蹇碩の統括下にあったことが「後漢書」何進伝に残されています。

そして蹇碩の上の立ち位置にいたのが霊帝であり、

張角・張宝・張梁の天公・地公・人公将軍に対抗する意味も含めて、

皇帝の立場でありながら、自ら無上将軍を名乗ったのでしょう。

| 禮畢、帝躬擐甲介馬、稱「無上將軍」、行陳三匝而還。

礼典が終わると、霊帝は自ら甲を着こみ馬鎧をつけ、 「無上将軍」を名乗った。そして陣を三巡して戻ったのである。

詔使進悉領兵屯於觀下。 霊帝は詔を出し、何進に駐屯兵士をすべて預けた。

是時置西園八校尉、以小黃門蹇碩為上軍校尉、虎賁中郎將袁紹為中軍校尉、 ここで西園八校尉を置き、小黄門の蹇碩を上軍校尉とし、虎賁中郎将の袁紹を中軍校尉とし、

屯騎都尉鮑鴻為下軍校尉、議郎曹操為典軍校尉、趙融為助軍校尉、淳于瓊為佐軍校尉、又有左右校尉。 屯騎都尉の鮑鴻を下軍校尉とし、議郎の曹操を典軍校尉とし、趙融を助軍校尉とし、淳于瓊を佐軍校尉とし、また左右校尉を設置した。

帝以蹇碩壯健而有武略、特親任之、以為元帥、督司隸校尉以下。 霊帝は蹇碩が壮健かつ武略である事を理由に信任し、元帥として司隷校尉以下を管轄させた。

雖大將軍亦領屬焉。 大将軍でさえ上軍校尉の管轄下であった。 |

霊帝の思い描いた本来の西園八校尉

上でも書いたように霊帝(無上将軍)の下に蹇碩(上軍校尉)がおかれ、

蹇碩によって他の七校尉だけでなく、大将軍の何進でさえもその管理下に置かれました。

ただ結果的にこういった形になったものの、本来の構想は少し違ったものだったと私は思っています。

霊帝が平楽観で大規模な軍事演習を行った際に、

霊帝が無上将軍を名乗り、西園八校尉の設置を宣言したわけですが、

この時に大将軍の何進に対して駐屯していた兵士を全て預けたという記録も理由に挙げられます。

他にも霊帝が大華蓋の下に留まり、

大将軍何進は小華蓋の下に留まったというような記載も見られます。

| 天子親出臨軍、駐大華蓋下、進駐小華蓋下。 |

これらのことからも本来の霊帝の構想としては、

大将軍である何進の下に蹇碩がいて、

その下に蹇碩以外の八校尉が置くのが本来の構想であったように思います。

西園八校尉の人選に関して

西園八校尉に選抜された人選についてですが、

「後漢書」何進伝ではなく、八人の名前がきちんと載っている「山陽公載記」を元に紹介します。

~山陽公載記~

|

蹇碩に関して言えば、霊帝から厚い信頼を受けた人物であり、

壮健かつ武略に秀でていることが理由でしょう。これは「後漢書」何進伝の通りです。

蹇碩は中常侍の一人ではありますが、

霊帝が後に遺言を任せた人物という事からも霊帝の中では特別な存在だったのでしょう。

次に袁紹(虎賁中郎将)や曹操(議郎)ですが、ここで説明は不要でしょう。

そして淳于瓊と言えば、官渡の戦いにおいて鳥巣の砦を落とされて、

官渡大敗の原因を作った人物ですが、この当時は袁紹や曹操と並んで高く評価されていますね。

鳥巣での失態により悪いイメージがついてしまっていますが、優れた人物であったのでしょう。

曹操も淳于瓊を味方に引き入れようとした事が、「魏志」武帝紀(裴松之注「曹瞞伝」)に残されていたりします。

鮑鴻・趙融・馮芳・夏牟の四人に関しては、

何故選ばれたかを推察するには記録があまりにも少なすぎます。

馮芳・夏牟に関しては記録がないので紹介すらでき混ぜんが、

鮑鴻・趙融に関しては、少なからずも記録があるのでここで紹介しておきます。

| ・鮑鴻→董卓と共に韓遂討伐に出陣

・趙融→禰衡によって体格を弄られた逸話 「お前は厨房で客を接待するのがお似合いである。(要約:趙融はタダのデブだな。)」 |

その後の西園八校尉

188年に設置された西園八校尉は、

霊帝直属の部隊を目的として作られたものですので、

翌年に霊帝が崩御してしまうという事態になって解散します。

実際は蹇碩が霊帝が劉協を後継者にすべく蹇碩に遺言を残すわけですが、

その為には劉弁の外戚である何進を殺害する事が必要であり、

それを実行に移すものの、逆に返り討ちに合う形で殺害されてしまいます。

郭勝は何進と同郷の出身であり、何進ら何一族との関係が深かった事もあり、

そんな郭勝が何進に味方したのも蹇碩の計画が失敗に終わった一つの要因となっていますね。

霊帝の崩御と共に消滅した西園八校尉ですが、

西園八校尉の制度というのはなかなかにしっかりしたものであり、

後に曹操が国軍編成する際に参考にしています。

そして曹丕が建国した魏、司馬炎が建国した晋と目先の王朝だけではなく、

その後の歴代王朝も長らく採用していったといいます。