青州黄巾賊

-68ed93219ed12.jpg)

蒼天航路(7巻124P)より画像引用

光和七年(184年)に張角・張宝・張梁ら三兄弟が起こした黄巾の乱は、

大規模なもので中華全土で反乱の火の手があがったわけですが、

張角の死と皇甫嵩・朱儁らの活躍によって鎮静していくこととなります。

しかし各地には黄巾賊の残党が多くいたのが実情で、各地での反乱はまだまだ続いていたのでした。

青州黄巾賊も残党もその一つの勢力であり、

百万とも言われる青州の黄巾賊が兗州へと侵入してきたことが「魏志」武帝紀に残されています。

| 青州黄巾衆百萬入兗州、殺任城相鄭遂、轉入東平。

青州黄巾賊100万人が兗州に侵入し、 任城相であった鄭遂を殺害して、東平に方向を転じて侵入した。

|

ただ100万人と言っても、全員が兵士であるかというと勿論そうではありません。

- 戦闘員が約30万人

- 非戦闘員が約70万人

この時に兗州の統治を任されていたのは、

反董卓連合にも参加したこともある兗州刺史の劉岱でした。

ちなみに反董卓連合の狼煙があがる前に、劉岱を兗州刺史に任じたのが董卓であったことは余談です。

この時に済北相(済北国の相)であった鮑信もまた兗州刺史の劉岱を助けています。

~州牧と州刺史の違い~

|

上記の違いを見て頂くと分かりますが、州刺史は任された州の監査官的な立ち位置であり、

郡国の太守・国相に命令や指示を出せるわけではなかったのです。

ちなみ郡の統治権を任される者を太守と呼び、

国(劉姓の人物に与えられた郡)のの統治権を任された者を国相と呼びます。

国相は宰相的な立ち位置ですので、「国相=その国の宰相」と認識して頂くと分かりやすいかと思います。

そういう意味では同州の中にあっても、

それぞれの郡国がそれぞれに軍事権を所持しているといった現状だったわけです。

そのことを理解した上で劉岱の任された州刺史を見てみましょう。

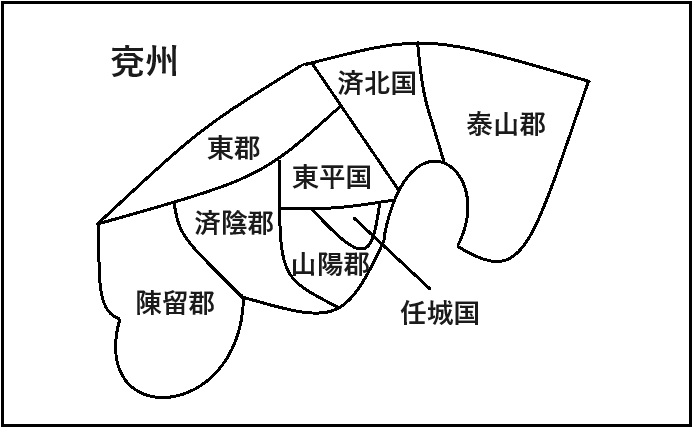

| 〈兗州〉兗州刺史:劉岱

以下の8つの郡国に対して、劉岱は命令を出すことができない中にあって、 100万人の兗州侵入に強い危機感を抱いた済北国相(鮑信)が、 自らの判断で劉岱に助力したという形になるわけです。

|

青州黄巾賊への対応の中で協力した劉岱と鮑信ではありましたが、

劉岱と鮑信の二人の考え方に食い違いが発生します。

- 劉岱→討伐戦

- 鮑信→籠城戦

結果として各々の考えで動いたわけですが、

出陣した劉岱は青州黄巾賊によって討ち取られています。

このことは「魏志」武帝紀以外にも、

「魏志」鮑勛伝(裴松之注「魏書」)にも記録として残されています。

※鮑勛=鮑信の息子

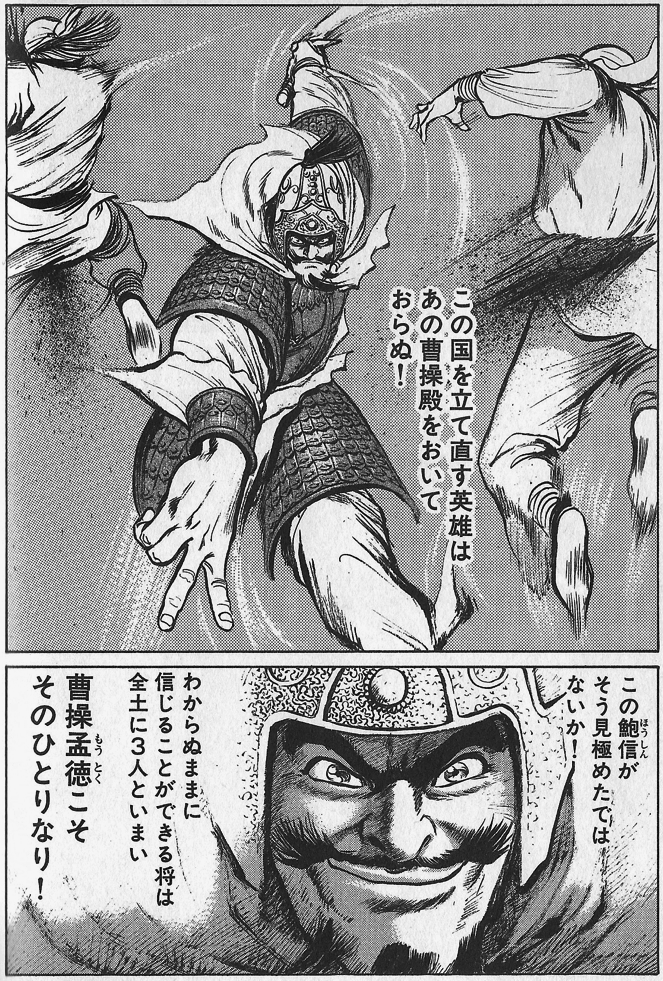

曹操を頼った鮑信

蒼天航路(7巻130P)より画像引用

劉岱が討たれてしまった事で、鮑信は現状を打開すべく曹操に助けを求めます。

この際に独断での判断で、兗州牧として曹操を迎えます。

兗州刺史では劉岱の二の舞であり、

やはり兗州全土に命令を発する事ができる兗州牧として迎える事に意味があると考えたのでしょう。

これによりこれまで完全に独自判断をしていた兗州の郡国が、

曹操の指示のもとで共に戦うという構図が完成した事を意味したわけです。

鮑信は反董卓連合の際にも曹操と共に戦った人物であり、

その中で曹操が大変に優れた人物であり、信用する事ができる人物であると判断したのでしょう。

| 酒宴ばかりを開いて戦いを忘れている諸侯に対し、

曹操は戦う事を主張するも聞く耳を持つ者はいなかったのである。

その中で曹操の考えに同調したのが鮑信であり、 共に董卓軍を追撃するも徐栄軍によって大敗を喫した事があった。 この時に鮑信の弟である鮑韜は戦死しており、鮑信自身も重傷を負っている。 「魏志」武帝紀&「魏志」鮑勛伝(裴松之注「魏書」) |

曹操は鮑信の声に応じて青州黄巾賊と相対しますが、

曹操は青州黄巾賊の前に苦戦を強いられ、この戦いの中で鮑信も討死しています。

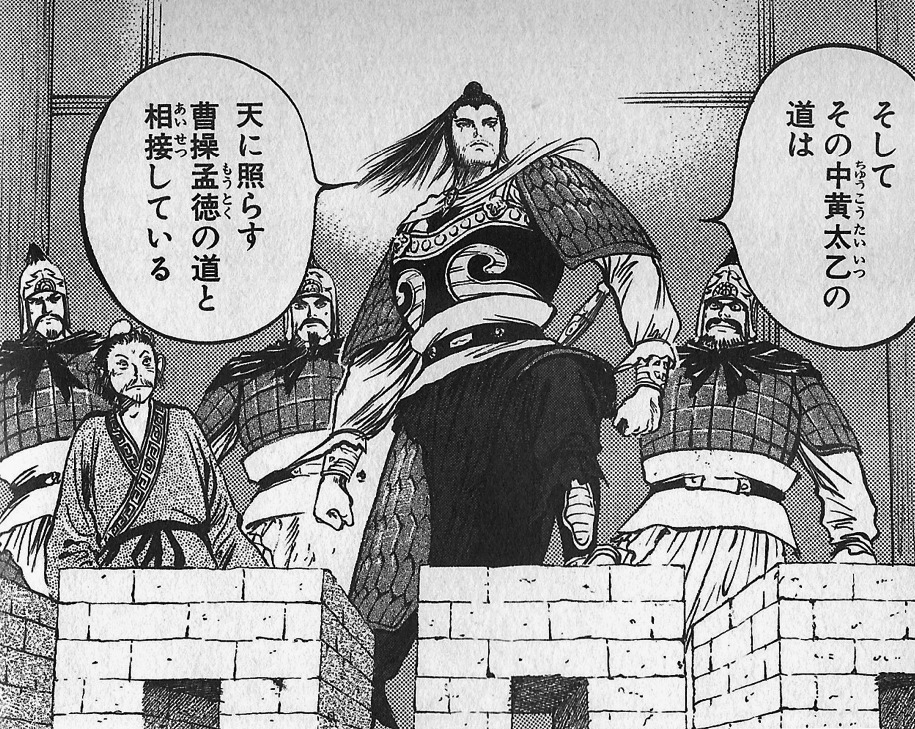

青州兵の誕生

蒼天航路(7巻152P)より画像引用

曹操はその後に青州黄巾賊を破り、追撃すること済北国に至り、

賊共は降伏を申し出てきた旨が「魏志」武帝紀には残されています。

ただ「魏志」武帝紀(裴松之注「魏書」)には、

太祖が降伏させる方法を模索している中で、

奇策・伏兵などをもって連戦連勝したといった記載も残されています。

総勢100万にとも言える青州黄巾賊に対して、

曹操自身も最終的に降伏させるに成功したわけですが、

そこに至るまでの経過の中で青州黄巾賊と何らかの約束を交わしたのではないかとも思います。

ただ曹操と青州黄巾賊との間でなんらかの約束が交わされていたとしても、

我々はそれは知る術もなく、あくまで想像するしかありません。

| ちなみに蒼天航路(漫画)では、

次のような約束を交わした描写がなされています。 ~曹操が求める条件~

~黄巾賊が求める条件~

|

まず一つ目の条件ですが、

曹操は太平道(道教)の教えを否定はしていなかったと思いますし、

これは張魯の五斗米道(道教)を引き入れた時も同様です。

あくまでそれらを認めた上で、政治と切り離すことをしていたわけです(政教分離)。

ただそれらの教えが政治に強く影響を与えて邪魔になるようなことがあれば、

それを除外する事に躊躇しなかったのが曹操でもあります。

これは儒教に代わるものとして文学を強く推奨した曹操の姿にも見る事ができます。

他にも才能があるものはどんな者であっても採用するという求賢令なんかも、

儒教の教えとは相反するのものであったことは言わずもがなです。

二つ目の生活保護ですが、

後漢末期の時代の食糧事情が酷い有様で、流民に溢れていた時代でした。

その中で勃発したのが黄巾の乱でもありますので、

そういった最低限の保証を求めたというのは自然な事かなと思います。

逆に言えば普通に生活できる環境を与えられれば、彼らにとっても反乱を続ける意味もないわけです。

最後の三つ目ですが、建安二十五年(220年)に曹操が亡くなった際に、

青州兵は後継者であった曹丕には仕えずに勝手に去った事が次の列伝の裴松之注に残されています。

- 「魏志」臧覇伝(裴松之注「魏略」)

- 「魏志」賈逵伝(裴松之注「魏略」)

この事からも曹操一代にしか力を貸さないという約束があった可能性も否定できないと思われます。

また青州黄巾賊の上記条件以外に考えられた条件があったとしたら、

青州黄巾賊の者達のみでの軍隊の編成もあったのかもしれません。

実際に曹操に降伏した青州黄巾賊から更に選抜された青州兵と呼ばれる部隊は、

他の部隊と混ぜられる事はなかったからですね。

青州兵の戦いの記録は少ないものの、正史を見ていく中で、

他の部隊とは切り離された曹操直属の部隊の一つであったことがうかがい知れます。

ちなみに青州黄巾賊の戦闘員の中から選抜された青州兵の数は、

約10万人ほどいたのではないかと言われています。

それまでは大きな兵力を持てていなかった曹操ではありましたが、

青州兵を手中に収める事に成功してからというもの、大きく飛躍して行くことに成功します。

そのことから次の言葉が後世で誕生しています。

| 魏武の強 これより始まる(何棹/清時代) |

曹操&兗州牧&青州兵

曹操が青州黄巾賊討伐の結果として手に入れたものは、非常に多かったのは言わずもがなです。

- 兗州牧(後に正式に漢王朝より認められます)

- 青州兵

- 約百万人の民衆

まずは兗州牧として兗州の基盤を手に入れる事に成功し、

戦いに欠かす事のできない多くの直属兵を獲得できたことは大きかった事でしょう。

それまでの曹操はその両方が無かった事で、

苦しい立場としての立ち回りが多かったわけですからね。

またこの少し前に何顒が王佐の才と高い評価を下し、

曹操が我が子房(劉邦に仕えた張良)と高く評価した荀彧が曹操に仕えており、

荀彧のお陰で多くの人物が曹操に仕える事となったのも曹操飛躍の一因である事も間違いないです。

| ~「魏志」荀彧伝&「魏志」荀彧伝(裴松之注「荀彧別伝」)に残る荀彧が推挙した者達~

戯志才,郭嘉,荀攸,鍾繇,厳象,韋康,司馬懿,陳羣,郗慮,華歆,王朗,荀悦,杜襲,辛毗,趙儼,杜畿 |

兗州牧×青州兵×荀彧とを掛け合わせた場合、

単純な掛け算ではなく、何十倍もの相乗効果を生むものであった事は間違いないでしょう。

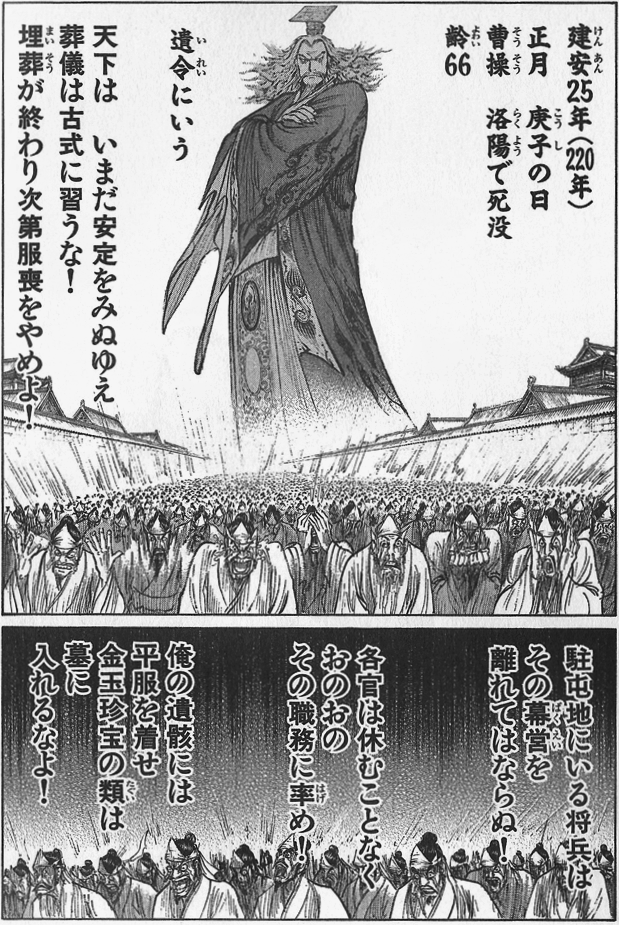

曹操死後の青州兵

蒼天航路(36巻254P )より画像引用

初平三年(192年)に、

曹操に降った青州黄巾賊の中から編成された青州兵ですが、

建安二十五年(220年)に曹操が病死した際の事を最後に触れたいと思います。

| 「魏志」武帝紀に残る曹操の遺言

庚子、王崩于洛陽、年六十六。 220年正月(1月23日)に曹操は洛陽にて崩御した。66歳であった。

遺令曰「天下尚未安定、未得遵古也。 遺言には「天下は未だ安定していない状況であり、古い仕来りに従う必要もないであろう。

葬畢、皆除服。 葬儀が終われば、皆は直ち喪服を脱ぎなさい。

其將兵屯戍者、皆不得離屯部。 各地に駐屯している将兵は持ち場を離れず、官吏の者達はそのまま職務に励みなさい。

有司各率乃職。斂以時服、無藏金玉珍寶。」 遺体には平服を着せ、金銀財宝を収めないように。

諡曰武王。二月丁卯、葬高陵。 諡号は武王であり、2月21日に高陵に葬られた。 |

ここまで青州兵について見てきましたが、

曹操と青州兵の関係は、単純な主従関係というものではなく、

持ちつ持たれつの関係性があったと考える方が自然だと思います。

実際に青州兵が略奪を働いたことがあった際も、

曹操自身が青州兵を罰したという記録はありませんし、

普段から曹操が寛容な態度で青州兵を扱っていた事がこの点だけでも想像できます。

ただこれは単純に青州兵が再び曹操に牙を向いた時の脅威を考えた場合に、

仕方なく寛大な対応を取らざるを得なかったと考える方が自然かもしれませんが・・・

兎にも角にも220年に曹操が亡くなった事で、

双方の間に交わされていた何らかの約束が終わりを迎えたのでしょう。

だからこそ曹丕に仕えずに去っていったと記録が残されているのではないかと思うわけです。

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)