人心を失った孫晧

孫晧の政治は政治と呼べるものではなく、

完全に民衆は孫晧から気持ちが離れていってしまいます。

また民衆だけでなく、孫晧の臣下の多くも同じような状態にありました。

なぜなら意見したり逆らったりする臣下に対する処罰や刑罰も目に余るものがあり、

完全な独裁国家に成り果てていたからですね。

民衆と臣下の心が離れるのは至って当然だったわけです。

そんな傾いた呉を懸命に支えていた臣下に陸遜の息子であった陸抗がいました。

呉は孫晧の悪政もあり、国を支える人材が圧倒的に不足しており、

度重なる遷都&宮殿建設などで財政難にも陥っており、

陸抗一人で軍事面と政治面の両面を支えているという構図が成り立っていました。

かつて蜀で諸葛亮が様々な役割を一人で背負っており、

現状の陸抗の姿を見る限り、

「まさに生前の諸葛亮を見ているようだ!」と言われるほどだったといいます。

それだけ陸康の双肩にかかっていたわけです。

しかし常日頃から病気にかかりやすかった陸抗は、

あまりの仕事の量に対する過労もたたって死んでしまうのでした。

羊祜と陸抗

晋の名将で羊祜という人物がいましたが、

呉の名将であった陸抗と常に戦っていたようです。

ただお互い敵でありながら互いの力を素直に認めあう仲で、

どことなく友人のような関係でもあったとも言われているような関係でした。

敵である陸抗が病気がちであることを知った羊祜は、

陸抗に薬を送ってあげたこともあったようで、

返礼として陸抗が羊祜に酒を送ったという話があります。

周りの者達が毒入りの薬・酒ではないかと疑う中、

二人はなんの疑いも持たず、

陸抗は薬を飲み、羊祜は酒を飲んだそうです。

他にも陸抗と羊祜は荊州の国境付近での善政を競った為に、

逆に荊州の治安が大きく向上したという話も残っているのだそうな・・・

そんな中で陸抗の死を知った羊祜は、

「暴政を続けている孫晧が、

帝位についている内に呉を滅ぼさなければいけない。

次の帝位に代われば、またどう転ぶか分からない!

それに呉の陸抗が死んだことにより、

現在名将と呼べる人物は呉に一人も存在しません。

呉を討伐するなら今をおいて他に選択肢はありません!!」と司馬炎に助言したのですが、

結局最後まで羊祜の言葉が聞き入れられることはありませんでした。

その四年後にあたる278年、今度は羊祜の病状が悪化してしまいます。

死期を悟った羊祜は、呉討伐の具体的な戦略を残して旅立つことに・・・

羊祜の死を知った司馬炎は、心の底から羊祜の死を悲しんだそうです。

そして羊祜が何度も呉討伐の作戦を立ててくれていたのに、

行動に移そうとしなかったことを素直に悔やみ、

ここにきて司馬炎は呉討伐を決意したという流れになります。

https://daisuki-sangokushi.com/2020/03/02/%e3%80%8c%e7%9b%9b%e3%82%8a%e5%a1%a9%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%94%b1%e6%9d%a5-%e5%8f%b8%e9%a6%ac%e7%82%8e%e3%81%a8%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%a8%e7%be%8a/

呉への侵攻を開始した司馬炎

羊祜の死が司馬炎にとって大きな契機となり、

司馬炎はついに重い腰をあげて呉へ攻め込むように準備を整えました。

肝心の呉侵攻の戦略はというと、

羊祜が遺言として残していた戦略に素直に従ったものでした。

その戦略とは「六方面から呉を一気に攻め滅ぼす」といった戦略であり、

これほど壮大な戦略は三国時代から現代に渡るまで見てもないほどの戦略でもありました。

【羊祜が残した呉侵攻の戦略】

- 杜預(とよ)に荊州軍を指揮させ、江陵より侵攻させる

- 王濬(おうしゅん)・唐彬(とうひん)に益州軍を指揮させ、長江を下り侵攻させる

- 司馬伷(しばちゅう)に徐州軍を指揮させ、涂中(とちゅう)より侵攻させる

- 王渾(おうこん)・周浚(しゅうしゅん)に揚州軍を指揮させ、横江・牛渚から侵攻させる

- 王戎(おうじゅう)に豫洲軍を指揮させ、武昌より侵攻させる

- 胡奮(こふん)に荊州の一部の兵を率いて、夏口より侵攻させる

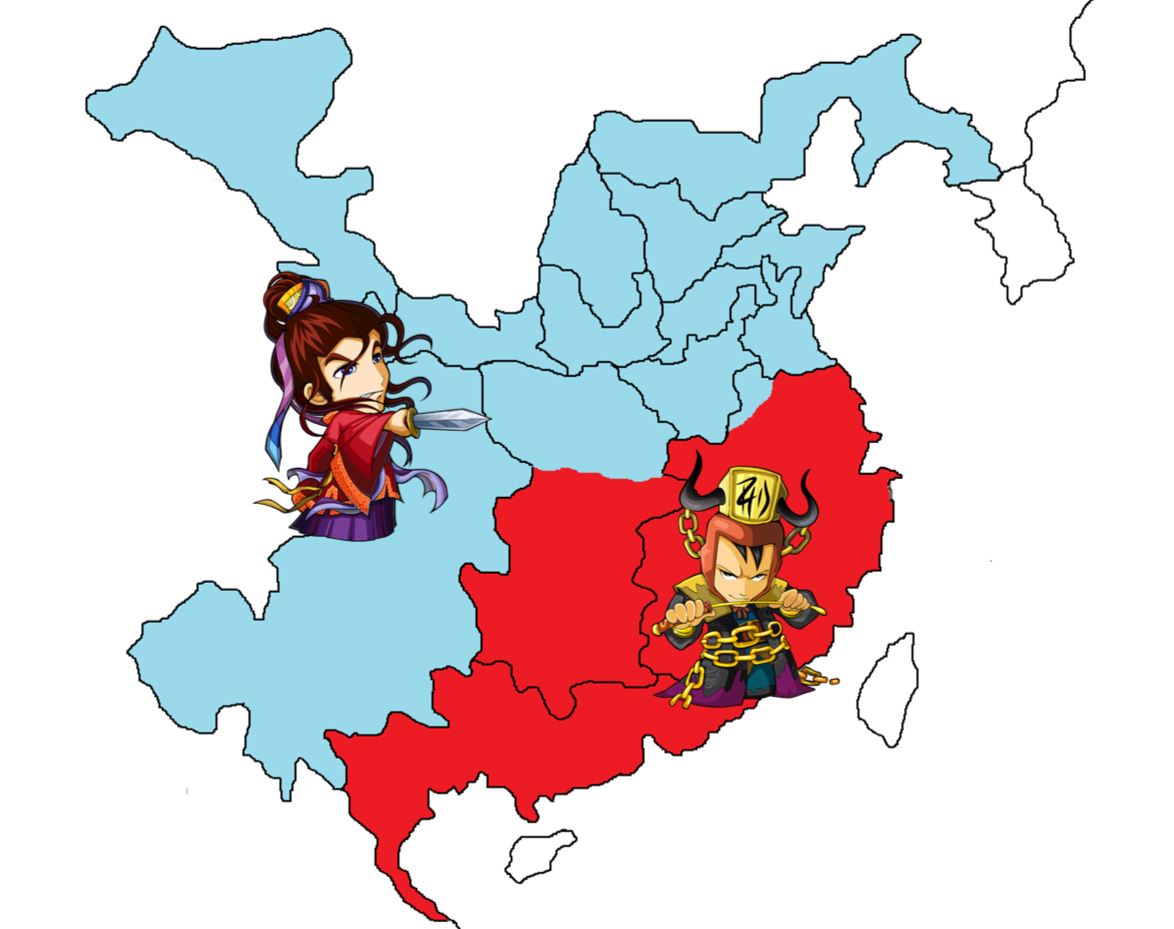

晋の天下統一

279年に羊祜の戦略のもとに六方面からの呉への侵攻が開始されると、

各地で連戦連勝だった晋軍は、翌年の280年に呉の都である建業まで迫ることとなります。

そして建業まで攻め込まれた孫晧は、

晋軍にあっさりと降伏したことで天下統一を果たしたわけです。

「三国志」「三国時代」というにも関わらず、

最終的に魏呉蜀ではなく、晋が統一するというのもどこか不思議な感じがしますが、

黄巾の乱より始まった三国志の舞台は、呉の降伏によって幕を下ろしたのです。

沢山の英雄達が覇を競い、そこに泥臭い人間ドラマがあるからこそ、

私達がこの三国志の時代に魅力を感じているのかもしれませんね。

-100x100.jpg)