「三国志演義」死せる孔明、生ける仲達を走らす

.jpg)

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」

という故事がありますが、

三国志の中でも非常に有名な言葉の一つになります。

この言葉が誕生したのはまさに諸葛亮(孔明)が、

五丈原で没した後になりますね。

そしてここからは故事に統一させて、諸葛亮ではなく「孔明」で、

また司馬懿ではなく「仲達」で名前を統一して呼びたいと思います。

ちなみに三国時代には姓名とは別に「字」なるものが存在し、

諸葛亮の「字」が「孔明」、司馬懿の「字」が「仲達」といった感じになってます。

ちなみに曹操ならば「孟徳」、劉備ならば「玄徳」、

孫権ならば「仲謀」が「字」という感じですかね。

https://daisuki-sangokushi.com/2018/09/30/%e4%b8%89%e5%9b%bd%e5%bf%97%e3%81%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e4%ba%ba%e7%89%a9%e3%81%ae%e5%a7%93%e5%90%8d%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/

少し話がそれましたが、

孔明は劉備の意志を引き継いで漢王朝復興に尽力しており、

その実現の為に五度の北伐(魏討伐)に乗り出しています。

そして五度目の戦いが五丈原の戦いであると同時に、

孔明が没した地が五丈原でもありました。

孔明は自分自身の死期が迫っていることを悟り、

蒋琬・費禕・姜維・楊儀にきちんと後事を託したのでした。

また魏延には殿を任せており、

「もしも従わないことがあれば、

魏延を置いてでもすぐに退却せよ!

そしてその際は姜維が代わりに殿を務めよ!!」

とまで併せて指示を出していました。

それから間もなくして孔明は亡くなり、

蜀軍は撤退を開始します。

一方で仲達は天文を見る能力にも優れた人物であり、

丁度孔明が亡くなったタイミングで、大きな星が落ちたのを確認したわけですが、

それを見た仲達は孔明が亡くなったと確信し、

撤退中の蜀軍へ追撃を開始ししたのでした。

しかし仲達の前に、

孔明の木像が出現・・・

孔明の木像を目の当たりにした司馬懿は、

「またもや孔明の罠にかかった」と勘違いして、

なりふり構わず引き上げたのでした。

そして蜀軍は大きな痛手も追うことなく、撤退に成功したわけです。

この様子を揶揄して、

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」

と人々は口にしたと言います。

「正史」死せる孔明、生ける仲達を走らす

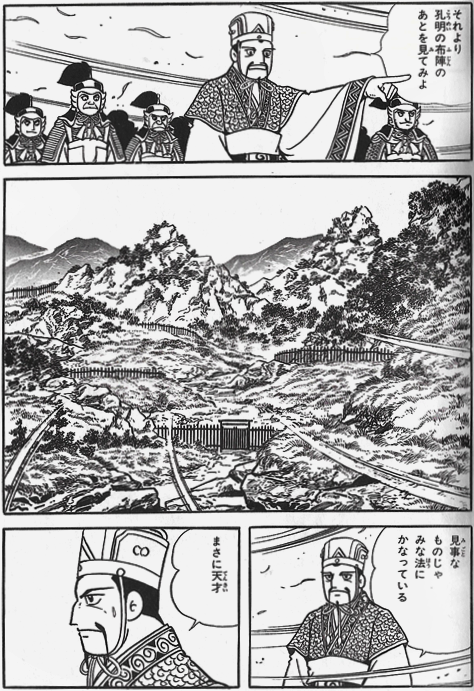

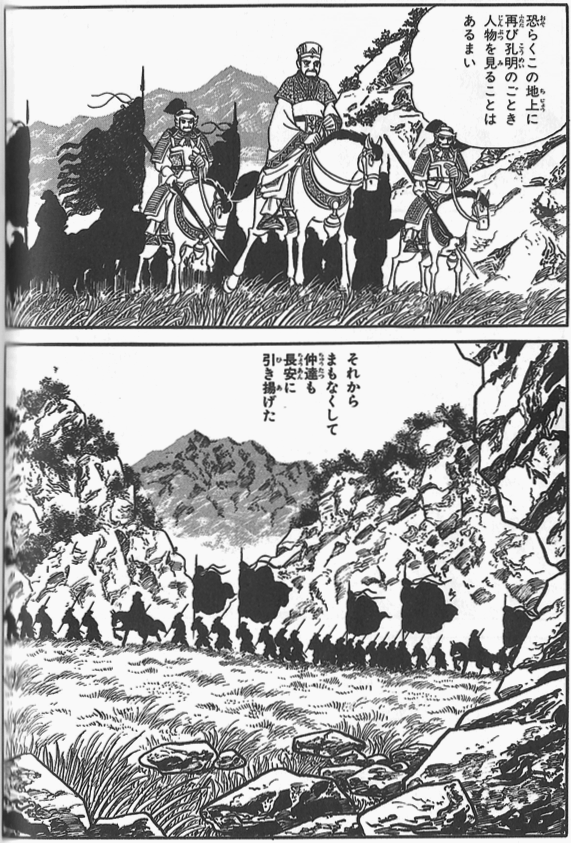

横山光輝三国志(59巻149P・150P)より画像引用

ちなみに上で述べた事は「三国志演義」での逸話ですが、

正史では次のような感じで、

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」が描かれています。

あくまで三国志演義の内容は、

「正史の内容をベースにしながら、

新たに孔明の木像という設定を作り上げられたものだ」

という事は覚えておきましょう。

とりあえず孔明が亡くなるまでの話は大体同じなので省略し、

孔明が五丈原で没した後から説明していきたいと思います。

孔明が亡くなると、

生前の指示通りに撤退を始めたわけですが、

撤退の様子を見た仲達は蜀軍追撃を開始します。

しかしそんな仲達に襲い掛かったのが、

殿を務めていた姜維でした。

諸葛亮に何度も痛い目にあわされてきた仲達としては、

それ以上の追撃を中止して撤退したといいます。

その仲達の様子を人々は揶揄して、

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」

という言葉が誕生したという感じですね。

これを後に聞いた仲達は、

「生きてる人間であればどうにかできるけれど、

死んでいる人間に対しては何もできない!」

と言った逸話が残っていたりします。

完全に仲達の負け惜しみとも言える発言ではありますね。

そして孔明が撤退した後の陣を見た仲達は、

「孔明は天下の奇才であった!」と言ったとか、

「孔明のごとき人物を今後見ることもないだろう」

と孔明を絶賛した話もあったりしますね。

の十万本の矢の逸話は本当にあったものか?-100x100.png)