諸葛亮と八陣

多くの戦国大名のドラマが敷き詰められた戦国時代を見ていたりすると、

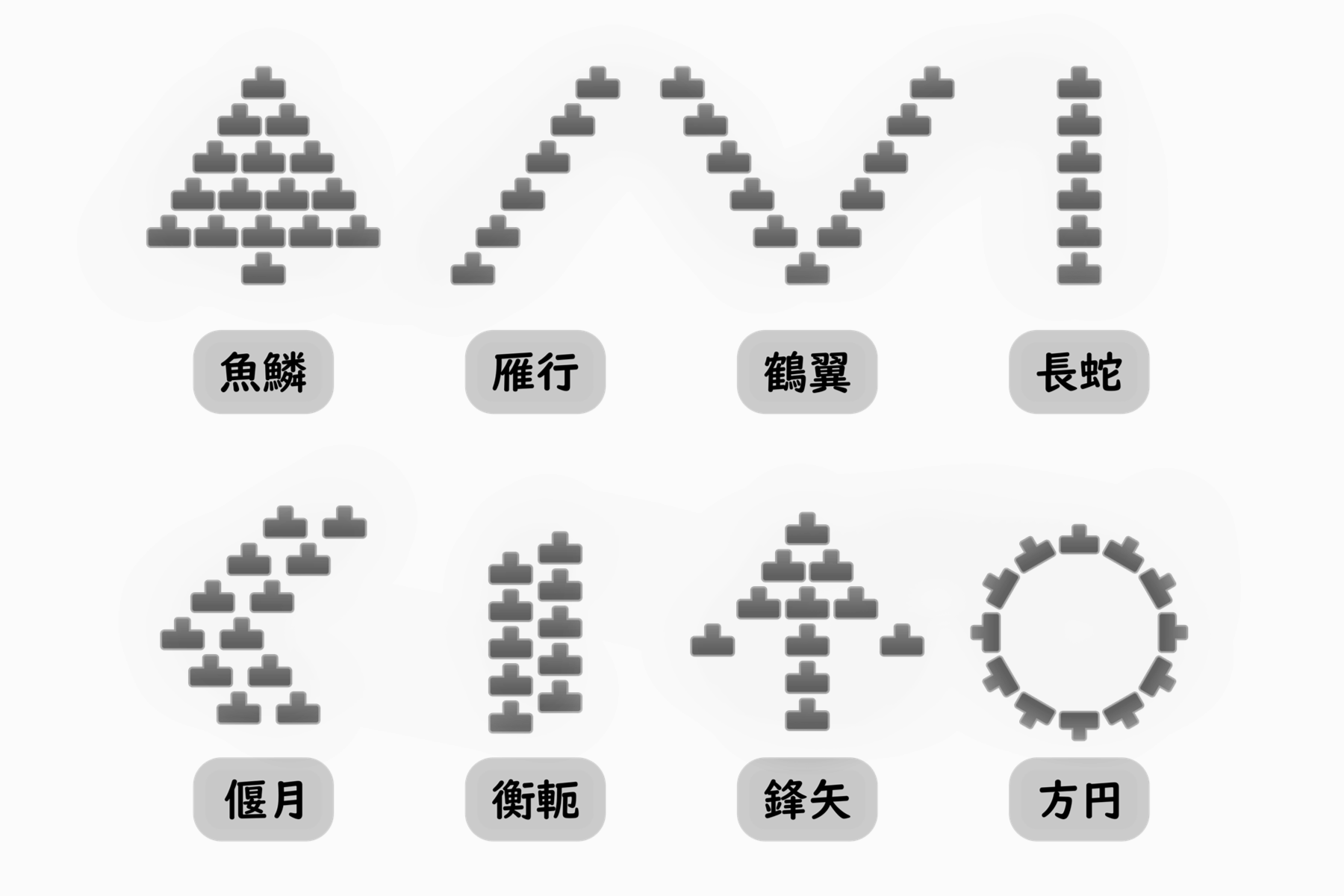

よく目にするのが次の八陣のどれかだったりするかと思います。

そして何よりKOEI(光栄)の歴史シュミレーションゲーム(三国志や信長の野望)をやった事がある方なら、

一度は目にしたことがある方も多いことでしょう。

| ~八陣の構成陣形~

|

これらの八陣は諸葛亮の八陣に由来するものです。

八卦の陣と言われることもありますが、これは三国志演義で登場する諸葛亮の陣形であり、

「蜀志」諸葛亮伝には八卦の陣ではなく、あくまで八陣として記録が残されています。

また諸葛亮の兵法は司馬昭によって研究されたという記録が晋書にありますが、

ここでもあくまで八陣として登場しています。

そもそも八卦とは占いにおける八つの概念のことで、

それを諸葛亮が八陣に取り入れていたのではなかろうかという想像の中から誕生した言葉だと思われます。

ですので、現在では八陣=八卦の陣との認識も強いですが、

あくまでここではこれらが別のものとして私自身は解釈している点は補足しておこうと思います。

| 推演兵法、作八陳圖、咸得其要云。

兵法を応用して八陣図を作り、ことごとく要領を得ていたという。 |

また三国志演義では、諸葛亮が石兵八陣と言われる仕掛けを作り、

陸遜を退けた仕掛けとして登場しています。

これは三国志演義のフィクションではありますが、

完全に出鱈目な逸話かというとそうとは言い切れない部分もあったりします。

その理由は「晋書」桓温伝に次のような記録が残されているからですね。

| 諸葛亮造八陣圖于魚復平沙之上、壘石為八行、行相去二丈。

諸葛亮が魚複の平沙という場所に、石を二丈(約4.8m)まで積んだ八陣図を作った。 |

日本伝来&八陣

他にも現在観光地としての知名度が高い諸葛八卦村(諸葛亮の子孫が多く暮らす村)では、

八陣をイメージした設計で村全体が作られており、約1800年の月日を経た今でも様々な所で馴染み深いものとして伝わっています。

そんな八陣ですが、日本で初めて登場するのが「続日本紀(全40巻)」であり、

その23巻に「諸葛亮八陳」として登場しています。

| 平宝字四年(760年)に、淳仁天皇は六人の役人を大宰府に遣わして、

吉備真備の下で諸葛亮八陳・孫子九地といった陣法を修得させた。 |

他にも「史記」「漢書」「後漢書」が日本に既に伝わっている旨も記録として残されているのは余談です。

続日本紀は日本でいうところの正史にあたるものですが、

文武天皇元年(697年)から桓武天皇の延暦十年(791年)までの歴史を扱ったものになります。

日本で今に伝わっている最古の史書は日本書紀ですが、

そこから続く以下の史書をあわせて一般的に六国史と呼ばれています。

つまり続日本紀とは2番目にあたる史書ということになります。

|

~六国史~

|

今回は八陣に絞った形で述べましたが、

他にも三国志に関する記録は時代を経るごとに色々と残されていますが、

『藤氏家伝(家伝上「大織冠伝」)』には、蘇我入鹿を董卓に例えた記録が残されており、

645年の大化の改新は飛鳥時代になるので、日本における最も古い三国志に関連する記録となりますね。

|