-1.png)

横山光輝の「三国志」や多くの映画などでも採用されている

諸葛亮の十万本の矢の逸話ですが、

本当に十万本の矢の話はあったのか、

そのあたりを正史と三国志演義を比較しながら見ていきたいと思います。

後はそれにまつわる面白い話が、「三国志平話」にもあったりするので、

最後に軽くですが、併せて紹介させて頂きますね。

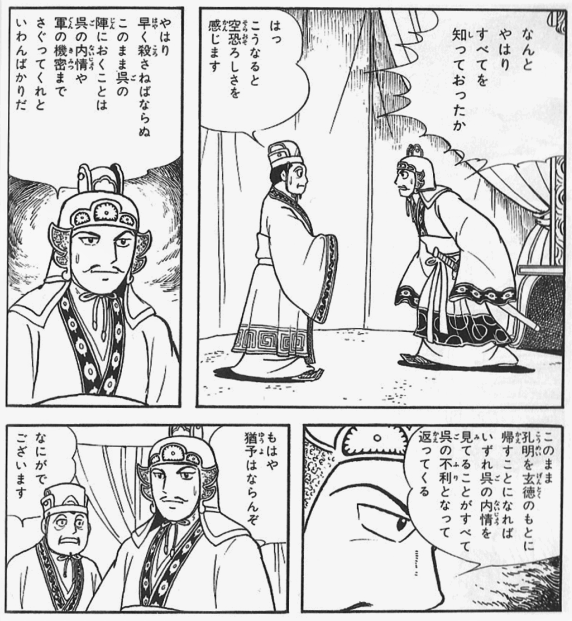

諸葛亮を恐れた周瑜

横山光輝三国志(25巻30P・31P)より画像引用

曹操が天下を統一すべく南方制圧に乗り出し、

劉琮が戦わずして降伏したことであっさりと荊州が陥落!!

これにより劉備は、逃避行を繰り返していくことになるわけですが、

諸葛亮が孫権の元へと出向いて同盟を結びます。

しかし呉の司令官であった周瑜は、

諸葛亮に劣等感を抱きつつ、同時に恐れを抱くようになります。

そして、

「どうにかして諸葛亮を殺害できないものか!?」

と周瑜は考えるようになっていきます。

そして周瑜から諸葛亮に提案されたのが

「十日で十万本の矢を作ってくれないか!?」

という十万本の矢の依頼でした。

これに対して諸葛亮は、次のように言葉を返します。

| いつ戦いが起こるかもわからないというのに、

十万本の矢を準備に十日もかかっていては話になりません。

私であれば三日で十分です。 |

もともと十日でも不可能に近い話なのに、

三日など論外だった中での提案だったわけですが、

とにかくこれにより、周瑜は諸葛亮を処罰するきっかけを掴んだわけです。

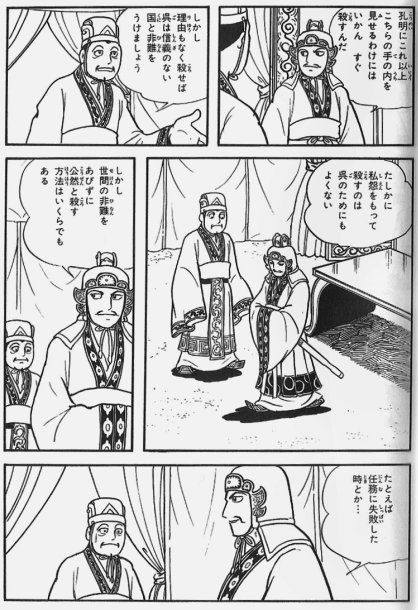

十万本の矢(草船借箭の計)

横山光輝三国志(25巻55P)より画像引用

「三日で十万本の矢を集めて見せましょう。」

と大口を叩いた諸葛亮ですが、矢を全く作ろうとしません。

そんな中で諸葛亮が準備したのは、

藁の束を沢山に積んだ二十隻の船でした。

そして霧の深い夜に、曹操の陣営めがけて船を進ませていきます。

霧の影響もあり、呉の大軍が攻めてきたと勘違いした曹操は、

雨嵐のごとく矢を射かけます。

その矢は船や藁人形に次々とささります。

そして諸葛亮は頃合いを見計らって、ささっと退却したわけです。

そして呉の陣営へと戻った諸葛亮が、

船に刺さった矢を集計すると十万本を超える矢が集まったという話ですね。

ちなみにこの事を「草船借箭の計」と呼んだりもします。

この草船借箭の計は、三国志演義に登場する話で、

陳寿の著した正史「三国志」には、そのような逸話は残されていません。

諸葛亮の祈祷により東南の風の話も同じですが、普通に三国志演義の創作になりますね。

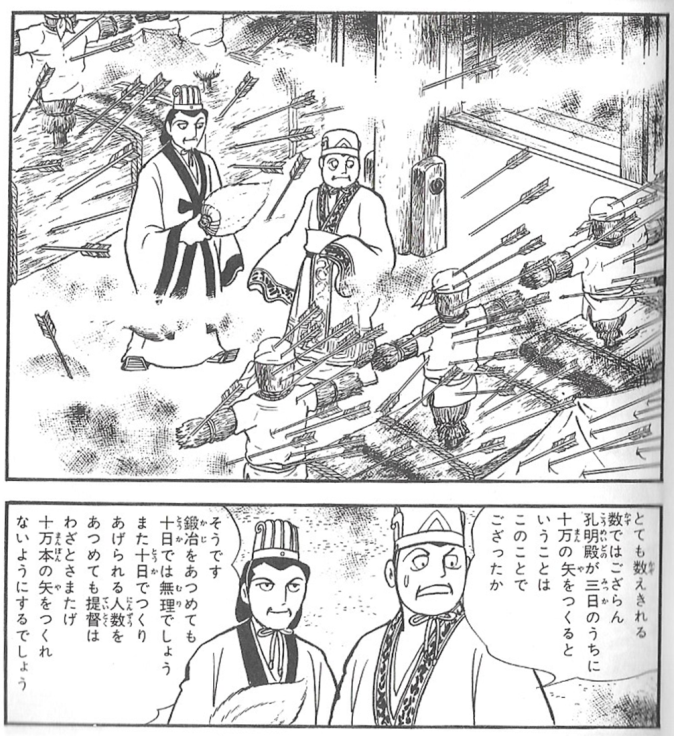

火矢を使用しなかった謎

.png)

横山光輝三国志(52・53P)より画像引用

十万本の矢の話はそもそも架空の逸話ではありますが、

火矢を使ってない事に疑問を抱く方もいるかもしれません。

まぁこのあたりは当たり前に考えてしまう疑問だと思います。

ただ火矢と簡単に言いますが、

火矢を用いる際には事前に下準備が必要なのです。

そもそも火矢を放つ為には、

まず矢じりに布を巻いて、油をしみこませるといった手間暇がかかります。

ゲームの火矢のようにいつでもすぐに打てるわけではないわけです。

そういう理由から夜襲をかけてきた相手を見てから一瞬で準備できるものでもないです。

またそれに追記して、矢が重くなった事で飛距離も短くなります。

例え事前に火矢を放てるように準備しておくという事も可能性としてはあるとは思いますが、

見えにくい濃霧の中にいる敵勢に対して放つとなると、普通に現実的ではないですね。

火矢は飛距離が限られているからこそ、

きちんとした目算の上で使用するのが一般的だからです。

三国志演義の中で火矢が使われていなかったのは、そういった理由でしょう。

他には濃霧で火が着火しにくい、もしくは燃え広がりにくい事もあったでしょうし、

それ以外にも火矢の想定距離も諸葛亮が考えていた距離に船をとどめていたという事も追記の理由としてあるとは思いますね。

だからこの逸話が三国志演義ではなく、実際に行われていたとしても、

考える視点は上記の感じでよいかと思われます。

十万本の元ネタの存在(孫権の偵察船)

赤壁の戦いでの十万本の矢の話はフィクションだと話しましたが、

三国志演義に使われた元ネタは実はあります。

それは孫権と曹操が戦った濡須口の戦いでした。

赤壁の戦いから約5年後の戦いですね。

曹操は馬超・韓遂らを潼関の戦いで破っていたこともあり、

この戦いは赤壁の戦い以上の兵士を用意できたと言われている戦いでもあります。

この戦いの中で、孫権は前線で戦っていました。

これを孫瑜(孫静の次男)から注意されたりしていたのですが、

孫権はその進言を聞かず、孫権自ら曹操の陣営を船で偵察しに行ったという逸話が残されています。

そしてその偵察船に気づいた曹操は、当然の如く雨嵐の矢を射かけたわけです。

ただ船の片方にだけ大量の矢が刺さったことで、

孫権の乗る偵察船が転覆しかけるわけですが、ここで機転を利かせのが孫権でした。

とっさに船を反転させ、矢が刺さってない側を敵勢に向けます。

これにより両側に多くの矢が刺さった事で、

偵察船は安定を取り戻し、なんとか自陣に引き返すことに成功したという御話です。

三国志演義で語られた諸葛亮の十万本の矢の逸話は、

孫権のこの逸話を参考にした上で採用されたと言われていますね。

「魏略」と内容が逆の「呉歴」の記録

ちなみに偵察船を反転させた孫権の逸話は、

「呉志」孫権伝の注釈にある「魏略」の載っている内容になります。

「魏略」は名前からも分かる通り、魏についての事が中心に書かれた記録ですね。

ただ「呉歴」には、魏略とは逆の事が書かれていたりします。

そこにはなかなか攻めてこない曹操に対して、

孫権は自ら軽船に乗って曹操軍の手前まできたのですが、

その様子を見た多くの者達が孫権が乗る軽船に対して攻撃をしかけようとします。

しかし孫権を警戒した曹操は、矢や弩を射かけることを禁じたという内容が綴られています。

どちらの記載が正しいのかは不明ですが、

「魏略」の内容と「呉歴」の内容が真逆なのがおもしろいところです。

ただ「魏略」を著した魚豢は魏に仕えた人物ですし、

一方の「呉録」を著した胡沖は呉に仕えた人物なので、

呉録の方が正しい可能性が高いのではないかなと私的には思っています。

これは別例を一つ上げるとすると、有名な赤壁の戦いでの記録を見てもそうです。

曹操が敗北した赤壁の戦いの記録はあっさりした記録なのに対して、

勝利した孫権側の記録は詳細に残っていたりもしますからね。

周瑜然り、程普然り、黄蓋然りと・・・

ちなみに三国志演義の原型ともいえる「三国志平話」には、

孫権が船を反転させた話が、周瑜が反転させた話にすり替えられているのは余談です。

赤壁の戦い前に周瑜が大船を一艘、そして十の小船を出撃させ、

まず曹操軍に矢を射かけて挑発しています。

そしてこれに反撃した曹操軍が次々と矢を放ってくるわけですが、

周瑜はまず左側に矢を受けさせ、次に右側に矢を受けさせたという・・・

そして周瑜がこれによって獲得した矢の本数は、

十万本の矢どころの話ではなく、数百万本の矢と更にスケールが大きくなっております。